Juli 2011

Am Donnerstag, dem 7. Juli 2011, stellten drei Investorengruppen dem Projektbeirat, den Stadtrats-Mitgliedern, dem Baukunstbeirat, dem Arbeitnehmerbeirat, dem Behindertenbeirat sowie der Presse ihre Konzepte für eine Neugestaltung der Fürther Innenstadt vor. Der etwas sperrig benannte »Einkaufsschwerpunkt Rudolf-Breitscheid-Straße« soll dazu beitragen, dass Fürth die teilweise an die Nachbarstädte verlorene Kaufkraft wieder zurückgewinnt und die auf Grund ihrer gut erhaltenen historischen Bausubstanz attraktive Innenstadt zu neuem Leben erweckt wird.

Medien PRAXIS e. V. war bei der Vorstellung der Konzepte dabei und hat aus den Präsentationen drei Zusammenfassungen erstellt, die wir hiermit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Wir möchten damit einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dieser für die Stadt Fürth so wichtige und weitreichende Entscheidungsprozess möglichst transparent vonstatten gehen kann.

Juli 2011

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung der Lokalrundfunktage Nürnberg haben Julia Thomas und Thomas Steigerwald gestern für ihren Film »Eineinhalb Jahre andersWOHNEN« den Lokalfernsehpreis »BLM-Telly« für herausragende Leistungen im lokalen Rundfunk in Bayern in der Kategorie »Spartenprogramm und Sondersendung« erhalten.

Die Dokumentation begleitet über einen Zeitraum von anderthalb Jahren das alternative Wohnprojekt »andersWOHNEN«, bei dem im Spätsommer 2009 38 Senioren und 10 Alleinerziehende mit ihren Kindern zusammengezogen sind, um sich in einem sogenannten Versorgungsverbund gegenseitig zu unterstützen. »Mit viel Fingerspitzengefühl«, so die Moderatoren der Veranstaltung, zeigt der Film, wie steinig der Weg ist, wenn 74 Menschen mit unterschiedlichsten Lebensvorstellungen zu einer Gemeinschaft zusammen wachsen wollen. Er gibt aber auch Einblicke in die schönen Seiten des Wohnexperiments und zeigt Menschen, die miteinander Spaß haben und gemeinsam neue Erfahrungen machen.

Medien PRAXIS e. V. hat das Wohnprojekt von Beginn an begleitet und daraus eine Dokumentation erstellt, die nicht nach Schuldigen für die aufgetretenen Probleme sucht, sondern vielmehr Menschen zeigt, die mit viel Engagement für eine schöne gemeinsame Zukunft kämpfen. »es gab kein Gut und kein Böse, und ich glaube, dadurch kommt es dem wirklichen Leben ziemlich nahe.«, so Jurymitglied Dr. Rudolf Nagiller.

Wir freuen uns, dass dieser sehr arbeitsintensive Beitrag nicht nur bei den Zuschauern gut ankam, sondern auch seitens der Jury Anerkennung erfahren hat.

Die frisch preisgekrönte, 3‑teilige Dokumentation wird ab kommenden Sonntag, dem 10. Juli 2011, auf dem Sendeplatz der Medien PRAXIS e. V. wiederholt.

Juni 2011

Mourat, Sohn türkischstämmiger Griechen, wurde vor 21 Jahren in Fürth geboren. Nach einer Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer stellte er fest, dass er vom Leben mehr will, als Brot und Brötchen zu verkaufen. Seitdem sind einige Jahre vergangen.

Mourat tritt inzwischen bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Rapper M‑StYlEr auf und besucht gleichzeitig die Berufsoberschule, um sein Abitur nachzumachen. Er ist froh, dass er hier in Deutschland die Möglichkeit dazu hat und kann die Kritik von anderen Jugendlichen mit Migrationshintergrund an seiner neuen Heimat nicht verstehen. »Man scheisst nicht auf den Teller, von dem man isst!«, so lautet ein türkisches Sprichwort, das er in diesem Zusammenhang gerne zitiert.

Manchmal fühlt sich Mourat etwas zweigeteilt: Einerseits ist er ein sehr bodenständiger Mensch, dem die Familie über alles geht. Andererseits gibt es da den Rapper M‑StYlEr, dessen großer Traum es ist, Erfolg mit seiner Musik zu haben: »Der Mourat und der M‑StYlEr, das sind zwei Personen, der Mourat, der bin ich, der sorgt halt für seine Ausbildung, für seine Zukunft, der bildet sich weiter und der M‑StYlEr, der ist halt der Künstler, der in mir drin steckt, der braucht halt seine Bühne und für ihn wünsch ich mir halt nur ein Album aufm Regal zum Verkaufen, er soll eine Million damit verdienen und dann kann er schon in die Rente gehen, mehr braucht der nicht zu machen, und danach kann der Mourat in Ruhe mit seiner Familie glücklich in seinem Haus leben.«

Mai 2011

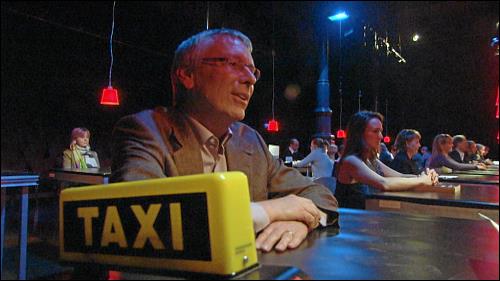

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

April 2011

1921 baute die Firma Zündapp ihr erstes Motorrad. Über viele Jahre war der Firmenname quasi ein Synonym für eine Epoche, in der Nürnberg das Zentrum der deutschen Motorradproduktion war.

Ende der 1930er Jahre war Zündapp zum fünftgrößten Motorrad-Hersteller Europas herangewachsen und baute bis in die 1950er Jahre technisch gute und wirtschaftlich erfolgreiche Motorräder. Der Versuch, mit dem »Janus« – einem selbst entwickelten Auto – neue Geschäftsfelder zu erschliessen, misslang jedoch gründlich. Der Kleinwagen fand nur wenige Käufer und die immer größer werdende Zweiradkonkurrenz aus Japan tat ihr Übriges: 1984 kam es zur Insolvenz, die kompletten Produktionsanlagen wurden nach China verkauft. Zu lange hatte man sich Modetrends widersetzt und statt designorientierter Motorräder mit »Sex-Appeal« betulich-bieder wirkende Kleinkrafträder gebaut.

Trotzdem hat Zündapp bei Motorradfans noch immer einen guten Klang, und das nicht nur in Nürnberg. Ehemalige Werksangehörige, aber auch viele »Nachgeborene« halten die Tradition aufrecht und ihre alten Zündapp-Maschinen – meist bestens restauriert – in Ehren.

März 2011

1995 von jungen deutschen und türkischen Muslimen gegründet, befindet sich die Begegnungsstube Medina in der Nürnberger Südstadt in einem gewöhnlichen Mietshaus, von außen kaum erkennbar. Ihre Vereinsmitglieder versuchen mit großem ehrenamtlichem Engagement, Vorurteile gegenüber dem Islam abzubauen und den Menschen den Unterschied zwischen ihrer Religion einerseits und einem von Traditionen und kulturellen Überlieferungen geprägten Handeln mancher Muslime andererseits näher zu bringen.

Sie beteiligen sich an Veranstaltungen zum interreligiösen Austausch, betreiben ein Begegnungszentrum mit Museum und Moschee, welches auch Andersgläubigen offensteht, und laden unterschiedlichste Gruppen in die Vereinsräume ein, um sie über ihre Religion zu informieren. Dabei versuchen sie, den Menschen zu vermitteln, dass Ehrenmorde, Zwangsehen oder Frauenunterdrückung auf alte Traditionen zurückgehen, aber nichts mit ihrer Religion zu tun haben, eigentlich sogar im Widerspruch zu dem stehen, was im Koran geschrieben steht.

Der keinem islamischem Verband angehörende Verein hat es durch seine Arbeit geschafft, das Vertrauen von vielen Organisationen zu gewinnen. Über 10.000 Menschen haben allein im letzten Jahr die kostenlosen und von den Vereinsmitgliedern auf ehrenamtlicher Basis durchgeführten Angebote von Medina wahrgenommen. Inzwischen besuchen sogar Bundeswehrsoldaten und Polizeianwärter die Begegnungsstube, um sich über den Islam zu informieren.

Februar 2011

Postämter, Lebensmittelläden, Handwerker – immer öfter verschwinden sie aus den Dörfern unserer Region. Die ländliche Infrastruktur verfällt langsam, aber stetig. Die Dorfbewohner pendeln zur Arbeit in die nahegelegenen Großstädte, und auf dem Rückweg kaufen sie in den Supermärkten oder einem der den Städten vorgelagerten Einkaufszentren die Dinge des täglichen Bedarfs.

Und wenn man abends feststellt, dass das Salz vergessen wurde, schaut man noch schnell im Dorfladen vorbei – solange es den noch gibt. Nur vom Verkauf des Salzes wird der allerdings kaum überleben können. Was aber, wenn er zu macht? Brauchen die Dörfer ihre Läden wirklich?

Februar 2011

Genau ein Jahr ist vergangen, seit unser Vorstand Ralph Stenzel das Medien PRAXIS e. V.-Blog ins Netz stellte. Von uns Praktikern jahrelang als wünschenswert, aber leider viel zu aufwendig abgetan, war es eine von Ralphs ersten Handlungen als Vorstand, uns auf die Wichtigkeit einer Internetpräsenz hinzuweisen und den Worten binnen weniger Tage auch Taten folgen zu lassen.

Und wie sich zeigt, mit Erfolg: Immerhin 9545 Personen haben unser Blog im ersten Jahr besucht und 23.240 Seiten aufgerufen, Tendenz steigend (1.174 Blogbesuche mit 3.144 Seitenaufrufen im letzten Monat). Für all die Mühe und Zeit, die Du dafür geopfert hast, lieber Ralph, unseren herzlichen Dank.

Die Redaktion

Jüngste Kommentare