August 1999

Portrait über einen ehemaligen Drogenabhängigen, der auf seine jahrzehntelange Drogenvergangenheit zurückblickt – und den Ausstieg geschafft hat. Er erinnert sich an wichtige Stationen in seinem Leben und ihre Bedeutung. Was waren die Gründe dafür, dass er zu Drogen gegriffen hat? Was hat ihn an dieser Zeit fasziniert und wie beurteilt er rückblickend diesen Teil seines Lebens? Welche Spuren hat diese Zeit hinterlassen? Daneben beschreibt er die Gründe für seinen Ausstieg und was es für ihn bedeutet, »clean« durch das Leben zu gehen. Welche Probleme gibt es nach dem Entzug und wie geht man mit ihnen um? Wie findet man neue Lebensinhalte und baut sich ein stabiles Umfeld auf?

Juli 1999

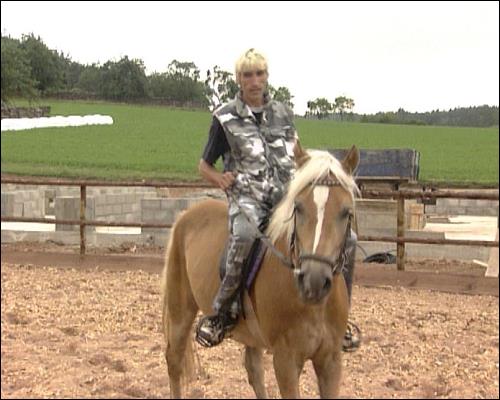

Bruckberg ist eine kleine Gemeinde wie viele andere auch, mit einer Ausnahme: knapp die Hälfte der Einwohner sind Menschen mit einer Behinderung. Da alle Versuche der Integration in örtliche Vereine scheiterten, wurde von Betreuern und Behinderten 1987 selbst ein Sport- und Freizeitverein gegründet. Das Leben dort wird bis in den Vorstand gemeinsam von Leuten mit und ohne Behinderung gestaltet. Die gemeinsam vorbereiteten Wettkämpfen stehen unter dem Motto: dabei sein ist alles. Ob man die 100m in 13sec oder 30sec läuft ist egal – Hauptsache, es macht Spaß. Dabei ergibt es sich von alleine, dass Leistungen und Grenzen kennengelernt werden.

Aber nicht nur im Sportbereich werden neue Wege beschritten, auch bei Wohnmöglichkeiten und Beziehungen wird auf Mitbestimmung und Selbstverantwortung gesetzt. point begleitet drei von den Heimbewohnern und fragt: Wie leben Menschen mit Behinderung? Was können sie alles tun und wo liegen ihre Grenzen? Wie erleben sie Situationen? Welche Reaktionen auf ihre Behinderung erfahren sie von ihrem Umfeld? Wie sieht es mit der Integration des Vereins in Bruckberg aus?

Juni 1999

In Nürnberg gibt es rund 29.000 Sozialhilfeempfänger, bei vielen von ihnen ist die Arbeitslosigkeit der Grund ihrer Bedürftigkeit. Seit Jahren versucht die Stadt, diese Menschen wieder in den Arbeitsprozess einzugliedern. Verstärkt diskutiert wird dabei in letzter Zeit, ob man für die Betroffenen ausschließlich qualifizierte Angebote schaffen muss oder auch weniger attraktive Arbeit anbieten kann und mit der Keule der Sozialhilfekürzung droht. Neben konkreten Maßnahmen und Ansatzmöglichkeiten der Wiedereingliederung wird die Zwangsverpflichtung, z.B. für gemeinnützige Arbeit diskutiert. Ist die Verpflichtung von qualifizierten Personen zu Hilfsjobs eine Zumutung oder eine gerechtfertigte Forderung für die Inanspruchnahme der staatlichen Leistung Sozialhilfe?

Mai 1999

Vertreibung, Gewalt und Entbehrung liegen hinter den Kosovo-Flüchtlingen, die im Landkreis Fürth Zuflucht gefunden haben. Eine Familie aus Pristina erinnert sich an das Erlebte. Auch wenn die Vertriebenen jetzt in Sicherheit sind, ihre Gedanken sind immer noch in der Heimat, bei ihren Verwandten.

April 1999

In unserer Gesellschaft zählt bisher nur die Arbeit, die entlohnt wird. Aber bezahlte Arbeit geht aus. Immer mehr Menschen werden frühzeitig in den Ruhestand geschickt oder gehören zu der Gruppe der älteren Langzeitarbeitslosen – die jungen Alten werden sie genannt – ihre Kompetenzen und Erfahrungen liegen nach dem Ausscheiden aus dem Berufsleben brach und werden kaum noch genutzt. Kann eine Gesellschaft, die aktiv und innovativ bleiben will, auf die im Lebensverlauf gewonnenen Kenntnisse ihrer BürgerInnen verzichten?

Einrichtungen wie Seniorenbüros und Zentren für aktive Bürger setzen sich für die gesellschaftliche und berufliche Teilhabe dieser Personengruppe ein und schaffen Tätigkeitsfelder. Dadurch fühlen sich viele der jungen Alten wieder gebraucht, sie können ihr Expertenwissen und ihre Erfahrungen weitergeben und der »Pensionsschock« wird gemildert. point geht der Frage nach, welche Alternativen es gerade für die jungen Alten gibt und wie dabei ein Austausch zwischen jung und alt stattfinden kann, von dem beide Seiten profitieren?

März 1999

Ein enormer Leistungsdruck im Arbeitsleben sowie Massenarbeitslosigkeit mit individuellen Folgen wie Depressionen und Versagensängsten haben zur Folge, dass die Zahl der psychisch Kranken steigt. Wer wieder ins Arbeitsleben zurückkehren will, hat es schwer, einen angemessenen Arbeitsplatz zu finden. Erst in den letzen Jahren wurde dieser Personengruppe mehr Aufmerksamkeit geschenkt, so dass es mittlerweile einige Vereine gibt, die versuchen, den Arbeitsmarkt für Menschen mit psychischen Problemen zu erobern. Viele von ihnen halten keine 35-Stunden-Woche mehr aus, müssen vielfach noch Medikamente nehmen und fallen in Krisenzeiten aus. Bedingungen, auf die Arbeitgeber normalerweise keine Rücksicht nehmen. Diese Vereine schaffen Ausbildungs- und Arbeitsplätze nach Neigung und Leistung der Betroffenen. Die Palette der Tätigkeiten reicht vom Werbe- und Grafikbereich bis zum Gastronomiebetrieb.

point fragt: was heißt es, sich in einer Arbeitswelt zu bewegen, die eigentlich keinen Platz mehr für einen hat? Welche Erfahrungen wurden hinsichtlich der Leistungsanforderungen und Arbeitsbedingungen in der Vergangenheit gemacht? Welche Rolle spielt ein auf die individuellen Bedürfnisse der Person zugeschnittener Arbeitsplatz?

Februar 1999

Seit zwei Jahren gibt es das Modellprojekt am Albert-Schweizer-Gymnasium in Erlangen. Zwei blinde Mädchen bestreiten den Schulalltag an einer ganz normalen Schule mit einem ganz normalen Lehrplan. Möglich wird dies mit Hilfe eines Zivildienstleistenden und der Unterstützung der Blindenschule, die blindengerechte Materialien zur Verfügung stellt. Dabei halten die zwei nicht nur mit ihren Mitschülern Schritt, sondern gehören sogar noch zu den Besten der Klasse. Mit Hilfsmitteln wie dreidimensionalen Landkarten oder einem »klingenden« Fußball schaffen sie es, die Hürden, die sie von den Anderen trennen, zu meistern.

point fragt: wie erleben und bewältigen blinde Menschen ihren Alltag und die vielen Dinge, die für die meisten Menschen eine Selbstverständlichkeit sind? Was ist in einer Welt wichtig, in der Äußerlichkeiten keine Bedeutung haben? Bis zu welchem Grad finden sie sich eigenständig zurecht und wo benötigen sie Unterstützung? Welche Erfahrungen machen sie mit ihren Mitschülern?

Januar 1999

Viele Städte drohen im Verkehr zu ersticken. Wer es sich leisten kann, kehrt der Stadt den Rücken und zieht ins Umland. Jeden Morgen und Abend ergießt sich ein immer größerer Verkehrsstrom über die Ein- und Ausfallstraßen der Großstädte. Im Großraum Nürnberg wird seit einiger Zeit versucht, eine Lösung für dieses Problem zu erarbeiten. Die Ideen reichen von einem ausgeweiteten Verkehrsbund bis weit ins Umland, über Bringdienste bei Einkäufen bis hin zu Überlegungen, die U‑Bahn über die Gleisanlagen der Bundesbahn bis weit in die Region zu erweitern. Erfolge sind bisher allerdings nur beschränkt zu verzeichnen. Wie können Städte wieder zu einem attraktiven Lebensraum werden? Wie muss eine Stadtpolitik bzw. Verkehrspolitik für das 21. Jahrhundert aussehen?

Jüngste Kommentare