August 2019

Bei dem Versuch, Krieg, Armut und Verfolgung in ihren Heimatländern zu entkommen und über das Mittelmeer Europa zu erreichen, ertrinken im Jahr 2015 mehr als 3700 Menschen.

Um das Sterben vor Europas Küsten zu beenden, werden daraufhin in Deutschland und dem europäischen Ausland mehrere NGOs gegründet. Sie kaufen oder chartern Schiffe und entsenden sie ins zentrale Mittelmeer. Eine dieser Organisationen ist der Regensburger Verein »Sea-Eye«, für den auch der Nürnberger Klaus Stadler aktiv ist.

Für die einen stehen diese NGOs für den Erhalt abendländischer Werte und Kultur, – »schließlich kann man Menschen doch nicht ertrinken lassen« – andere sehen in ihnen Helfer von Schleppern und Kriminellen.

Klaus Stadler, der zwei Missionen von Sea-Eye als Kapitän geleitet hat, erzählt die Geschichte des Vereins, nimmt Stellung zur Kritik am Handeln der NGOs und schildert seine Beweggründe, warum er sich trotzdem ehrenamtlich in der Seenotrettung engagiert.

August 2019

Zehn Jahre nach Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention stellt sich die Frage, ob Inklusion am Arbeitsmarkt einen entscheidenden Schritt voran gekommen ist.

300.000 Menschen arbeiten in Deutschland in Werkstätten für behinderte Menschen. Sie erhalten für ihre Arbeit nur ein Taschengeld. Auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben sie kaum Chancen. Solange das so ist, kann von einer Verwirklichung des Rechts auf Arbeit und Beschäftigung im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention nicht die Rede sein. Aber muss man die Arbeit der Werkstätten daher in Frage stellen? Wie müssen sich Werkstätten in Zukunft aufstellen, um mehr Menschen mit Behinderung einen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen? Und was muss auf Seiten der Wirtschaft und der öffentlichen Hand passieren, um dort mehr Arbeitsverhältnisse für Menschen mit Behinderung zu schaffen?

Ausgehend von diesen Fragestellungen, die auf der Werkstätten-Messe in Nürnberg diskutiert wurden, besuchen wir zwei Einrichtungen in Nürnberg, die versuchen, behinderte Menschen am Arbeitsleben teilhaben zu lassen. Wir sprechen mit Unternehmern, die sich für die Beschäftigung behinderter Menschen entschieden haben und zeigen auf, welche finanziellen Möglichkeiten bestehen, um eine Eingliederung von Menschen mit Behinderung in den ersten Arbeitsmarkt zu realisieren.

Letztlich zeigt die Reportage aber auch, dass es noch viel zu tun gibt, will man der UN-Behindertenrechtskonvention in allen Punkten gerecht werden. Wirkliche Inklusion würde unsere Gesellschaft gerechter und humaner machen. Sie würde den Menschen ermöglichen, ihr Potential voll zu entfalten.

März 2019

Wo in der Großstadt können Kinder heute noch ungestört herumtoben, sägen, hämmern, eine eigene Hütte bauen, sich um Tiere oder den Garten kümmern, gemeinsam kochen oder zusammen am Feuer sitzen? Wo, außer auf Aktivspielplätzen? 15 Aktivspielplätze gibt es derzeit in Nürnberg. Wir haben den AKI in Gostenhof besucht und das bunte Leben in der Nürnberger Austraße beobachtet.

Die Aktivspielplatzidee entstand in den 1970er Jahren in Skandinavien, doch schon bald wurden auch in Deutschland erste Plätze zur Verfügung gestellt, auf denen Kinder aktiv werden konnten. Zunächst, in Zeiten der antiautoritären Erziehung, waren Aktivspielplätze Orte, an denen sich Kinder selbst verwirklichen sollten, möglichst frei und unabhängig von den Vorstellungen Erwachsener.

Heute sind die Aufgaben, denen sich die Pädagogen auf den Aktivspielplätzen stellen müssen, weitaus breiter gefächert. Im Laufe seines über 40-jährigen Bestehens hat sich der AKI in Gostenhof von einem reinen Freizeitangebot zur familienergänzenden Einrichtung entwickelt, die Kinder aus unterschiedlichsten Kulturkreisen und Bildungsschichten über viele Jahre begleitet und unterstützt.

»Wir sagen immer, Bildung ist so das Gut, dass sie sich irgendwie schaffen müssen im Laufe ihrer Entwicklung, um auch was erreichen zu können im Leben, um mal irgendwie eine gute Ausbildung machen zu können, um einen guten Abschluss zu schaffen, und viele Kinder, vor allem auch die Kinder mit Migrationshintergrund, aber auch deutsche Kinder haben da oft Probleme, brauchen Unterstützung von uns, und die geben wir Ihnen jeden Tag.«

Die Möglichkeiten, seine Freizeit auf dem AKI zu verbringen, sind vielfältig. Eine der Hauptattraktionen ist der Hüttenbau – neben dem Spaß, den die Kinder dabei haben, lernen sie, mit richtigem Werkzeug zu arbeiten und sich selbst zu organisieren – natürlich mit Unterstützung der Betreuer. »Es gibt Untersuchungen, die bestätigen, dass die Erfahrungen, die die Kinder bei uns machen können, ihnen auch im übrigen Leben helfen, weil sie gelernt haben, dass es Risiken gibt im Leben, ganz grundsätzlich, und dass sie da selber auch Verantwortung haben, auf sich selber zu achten.«

Seit vielen Jahren gibt es eine Hausaufgabenbetreuung, täglich wird gemeinsam gekocht und die Kinder erhalten Hilfe, wenn es um die berufliche Zukunft geht. »Die haben mich alle gefragt, was ich werden will, habe ich gesagt, ja, weiß ich nicht, und ja, dann haben die mir eben angeboten, mit mir Bewerbungen zu schreiben, Stellen zu suchen, und durch die Fahrradwerkstatt habe ich eben gemerkt, dass ich sehr gerne mit zwei Rädern arbeiten will, und habe dann jetzt auch eine Ausbildungsstelle als Zweiradmechaniker, Fachrichtung Fahrradtechnik.«

Viele der ehemaligen Aktivspielplatzkinder kommen auch heute noch regelmäßig und fühlen sich mit dem AKI verbunden. »Auf jeden Fall habe ich gelernt, mich alleine zu beschäftigen, als Kind vor allem, und grundlegende Sachen wie Teilen und Freunde finden auch, manchmal ist es auch nicht so einfach in der Schule, wenn man z.B. irgendwie gemobbt wird oder so, hier findet man immer irgendjemanden, der einen mag.«

Dezember 2018

Ende der 2000er Jahre fahren immer mehr Fürther zum Einkaufen in die Nachbarstädte Nürnberg und Erlangen. Das Fürther Citycenter ist in die Jahre gekommen, viele Läden stehen leer. In der Fußgängerzone machen sich Handyläden, Backshops und Ramschläden breit. Immer mehr – zum Teil alt eingesessene – Einzelhandelsgeschäfte schließen.

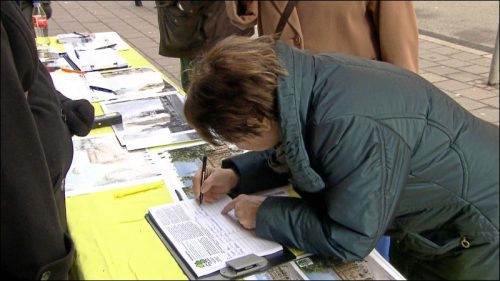

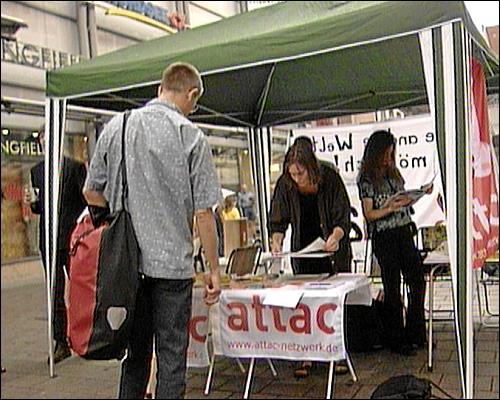

So ist man froh, als 2008 mit Sonae Sierra ein Investor auf die Stadt zukommt, der verspricht, der Fürther Innenstadt neues Leben einzuhauchen. Doch während die einen damit große Hoffnungen verbinden, leisten einige engagierte Bürger erbitterten Widerstand: Sie gründen im Dezember 2008 die Bürgerinitiative »Eine bessere Mitte für Fürth« und setzen sich fortan für eine maßvolle Entwicklung der Innenstadt unter Beachtung denkmalschützerischer Gesichtspunkte ein.

Die Bürgerinitiative kämpft vor allem darum, die Fassade des Parkhotels und den sich darin befindlichen Festsaal zu erhalten und in den Einkaufsschwerpunkt Neue Mitte zu integrieren.

Trotz Unterstützung durch den Verein »Wir sind Fürth«, der ein Bürgerbegehren auf den Weg bringt und der Bitte des Landesdenkmalrates aus München, den unter Denkmalschutz stehenden Festsaal zu erhalten, entscheidet sich der Fürther Stadtrat im Frühsommer 2013 dafür, dem Projektentwickler MIB die Erlaubnis zum Abriss des Parkhotels zu erteilen. Im März 2015 wird der erste Teil der »Neuen Mitte Fürth« eröffnet.

Die Bürgerinitiative hat sich inzwischen aufgelöst, viele der ehemaligen Mitglieder engagieren sich mittlerweile bei »Wir sind Fürth« für eine lebenswerte Stadt. Wir haben uns mit einigen dieser engagierten Bürger getroffen, um die letzten zehn Jahre noch einmal Revue passieren zu lassen und ihnen unter anderem die Frage gestellt, wie sie sich die Weiterentwicklung ihrer Stadt vorstellen.

November 2018

Freakrunning ist eine Laufgruppe für Menschen mit und ohne psychische Erkrankung. Die Gruppe fällt schon alleine durch ihren gewollt provozierenden Namen auf. Freakrunning geht andere Wege als herkömmliche Selbsthilfegruppen. Die Laufgruppe gibt es seit über fünf Jahren und die Zahl der Mitlaufenden wächst stetig. Wir sprechen mit Jörg Bayer – dem Gründer von Freakrunning – und begleiten die Gruppe auf ihrer wöchentlichen Tour um den Wöhrder See. Dabei kommen wir auch mit weiteren Läufern ins Gespräch und befragen Mediziner, warum gerade Ausdauersportarten bei psychischen Problemen eine Therapiemöglichkeit sein können.

Volle Rückendeckung für dieses außergewöhnliche Konzept gibt es vom Verein »Nürnberger Bündnis gegen Depression«. Er wurde im Januar 2001 als bundesweit einzigartiges Modellprojekt in Nürnberg ins Leben gerufen und hat sich mittlerweile sehr erfolgreich etabliert. Evelyn Kretzschmar engagiert sich seit der Gründung in dem Verein und ist in der Reportage kompetente Ansprechpartnerin zu den Fragen, wie die gesundheitliche Situation depressiver Menschen verbessert und wie das Wissen über diese Krankheiten in der Bevölkerung erweitert werden kann.

Selbsthilfegruppen sind heute ein anerkannter und unverzichtbarer Teil unseres Gesundheits- und Sozialsystems. In Mittelfranken gibt es derzeit fast 900. Gerade bei psychischen Problemen wie Depression oder bipolaren Störungen kann Gemeinschaft helfen. Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen, kurz »Kiss« in Nürnberg informiert, berät und unterstützt zu allen Belangen rund um die gesundheitsbezogene und soziale Selbsthilfe. Wir stellen diese Einrichtung vor und sprechen mit Mitarbeitern und Verantwortlichen über ihre Arbeit und die Erfahrungen im Umgang mit den verschiedenen Gruppen, zu denen auch die Freakrunner gehören.

Die 30-minütige Reportage zeigt am Beispiel der Freakrunner, welchen Halt und welche Unterstützung Selbsthilfegruppen den Betroffenen und Angehörigen bei psychischen Problemen geben können. Der Film möchte damit auch die Entstigmatisierung dieser Erkrankungen voran bringen.

Oktober 2017

Ausstrahlung am Sonntag, dem 23. März 2025 um 19:30, 21:30 und 23:30 Uhr auf Franken Fernsehen und im Livestream und um 21:45 Uhr über Satellit auf Franken Plus

Fahrrad fahren – das lernt man als Kind, das kann man einfach! So geht es den meisten Menschen. Für sie ist das Fahrrad ein Alltagsgegenstand, den sie nach Lust und Laune ganz selbstverständlich nutzen.

Es gibt allerdings auch Menschen, die das Fahrrad fahren nie gelernt haben oder sich aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr auf das Fahrrad trauen. Menschen wie die 75-jährige Linde, die sich nach einem Sturz nicht mehr aufs Rad gewagt hat, oder Heinz, dem die Ärzte nach einem Schlaganfall gesagt haben, dass er wohl nie mehr Fahrrad fahren kann, oder Susuana, die in ihrer ehemaligen Heimat das Fahrrad fahren nie gelernt hat, jetzt aber gerne mit ihrem Enkel gemeinsam etwas unternehmen möchte. Für sie bietet der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club e.V. in Nürnberg, kurz ADFC, seit einigen Jahren Fahrradkurse für Erwachsene an.

September 2017

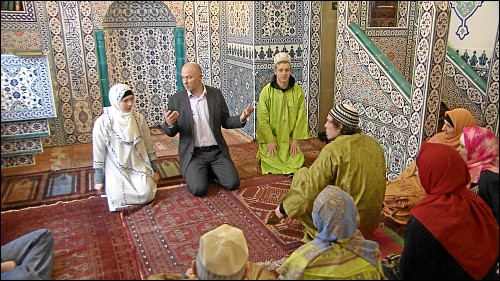

1999 haben wir die Begegnungsstube Medina kennen gelernt und seitdem mehrmals über die Aktivitäten des Vereins berichtet. Seit 30 Jahren bemüht man sich hier um den kulturellen und interreligiösen Austausch.

Die meisten Mitglieder sind gläubige Muslime mit türkischen Wurzeln. In unserer neuesten Reportage haben wir mit vier von ihnen, alles deutsche Staatsbürger, gesprochen, über

- Akzeptanz und Integration

- die politische Situation in der Türkei und die Berichterstattung in den deutschen Medien und

- ihren Glauben und was es bedeutet, ihn zu leben in Zeiten von Terroranschlägen und wachsender Fremdenfeindlichkeit.

Eine, wie wir finden, berührende Situationsbeschreibung von Menschen, die hier geboren sind oder zumindest seit vielen Jahrzehnten hier leben, die sich für andere Menschen einsetzen und mit offenem Herzen auf jeden zugehen, egal, welche Religion oder Weltanschauung er hat. Die uns aber auch aufzeigen, dass wir heute, in Zeiten von Terror und wachsender Fremdenfeindlichkeit, sehr genau hinhören und hinschauen sollten, bevor wir uns ein Bild über Menschen machen.

November 2016

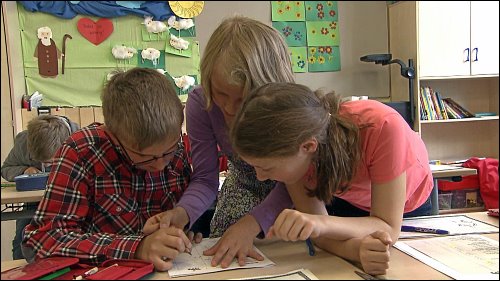

Das Bayerische Schulsystem ist bis heute dreigegliedert. Nach einer gemeinsamen vierjährigen Grundschule für alle Regelschüler sieht es nach der vierten Klasse eine Aufteilung in verschiedene Schularten vor. Neben den sogenannten »weiterführenden Schulen«, dem Gymnasium und der Realschule, gibt es seit 2011 die Mittelschule, für, wie es eine Lehrerin beschreibt, »den Rest, der es nicht geschafft hat«. An ca. 600 Standorten in Bayern sind an die Grundschule Mittelschulen angeschlossen, so auch an der Fürther Pestalozzischule.

2011 wurden die ehemaligen Hauptschulen in Mittelschulen umbenannt. Im Bayerischen Kultusministerium versprach man sich davon eine Aufwertung des Schulsprengels. Aber hat die Namensänderung etwas gebracht? Die stärkeren Schüler verlassen weiter nach der vierten Klasse die Grundschule Richtung Gymnasium oder Realschule.

Dabei sind die Ansprüche an die Mittelschule weiter gestiegen. Eltern haben die Möglichkeit, frei zu wählen, ob sie Kinder, die ein Handicap haben, an eine Förderschule oder eine Grund- und später dann Mittelschule schicken. Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund und den damit oftmals verbundenen Sprachschwierigkeiten ist in den letzten Jahren kontinuierlich angewachsen, Lehrer sehen sich immer öfter mit Schülern konfrontiert, die verhaltensauffällig sind oder Motivationsprobleme haben.

Was geblieben ist, ist der Wunsch von Schulleitung und Lehrern, die Schüler möglichst gut auf die Arbeitswelt vorzubereiten, aber ist dies unter diesen Umständen zu schaffen? Kann ein einzelner Lehrer die Ansprüche, die an ihn gestellt werden, überhaupt erfüllen oder bedarf es dazu eigentlich einer zweiten ausgebildeten Lehrkraft, zumindest in den Kernfächern? Wie soll man Einzelne fördern, wenn sich alleine an der Mittelschule 50 Schüler mit besonderem Förderbedarf befinden und dafür gerade einmal 24 Förderstunden pro Woche zur Verfügung stehen? Welche Rolle spielt dabei das Bayerische dreigliedrige Schulsystem, und was bedeutet es insbesondere im Bezug auf den Inklusionsgedanken?

Eine engagierte Lehrerin aus der Mittelschule meint: »Solange Eltern tagtäglich in der Grundschule erleben, wir müssen stark sein, das hat ’nen Wert. Ich will, dass mein Kind aufs Gymnasium geht, die Mittelschule, das sind die Idioten, ich sags mal so deutlich, kann ich nicht davon sprechen, dass alle Menschen irgendwie einen gleichen Wert haben, und das ärgert mich persönlich.« Sie träumt davon »dass wir den Kindern eine Schule anbieten können mit einer Schultüre und sich diese Schule dann innerhalb des Gebäudes verzweigt, so dass die Kinder die Möglichkeit haben, entsprechend ihrer Veranlagung und Begabung das eine oder andere zu absolvieren.« Eine Vorstellung, die wohl immer ein Traum bleiben wird?

Medien PRAXIS e.V. hat mehrere Jahre die Situation an der Fürther Pestalozzischule verfolgt. Entstanden ist eine dreiteilige Reportage mit folgenden Schwerpunkten:

-

Möglichkeiten und Grenzen des Miteinander und voneinander Lernens im dreigliedrigen Schulsystem

-

Die Schwierigkeiten, den Gedanken der Inklusion an einer Mittelschule mit Leben zu füllen

-

Die Herausforderung, Schülern eine adäquate Berufsvorbereitung zukommen zu lassen

Jüngste Kommentare