November 2016

Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse von Mittelschulen, Realschulen und Gymnasien können in Zusammenarbeit mit verschiedenen Einrichtungen von Kommunen, Verbänden und Vereinen ein Freiwilliges Soziales Schuljahr (FSSJ) ableisten.

Die Einsatz-Möglichkeiten reichen von Kindergärten bis Altenheimen, von der Freiwilligen Feuerwehr zum Bund Naturschutz, vom Tierheim zum Sportverein. Das FSSJ beinhaltet über die Dauer eines Schuljahres außerhalb des Unterrichts eine zweistündige ehrenamtliche Tätigkeit in der Woche.

Dieses Projekt der Caritas bietet Schülerinnen und Schülern die Chance, sich sozial zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen und wichtige soziale Kompetenzen zu trainieren. Zudem gibt es Anregungen für die berufliche Zukunft und ein Zeugnis.

April 2016

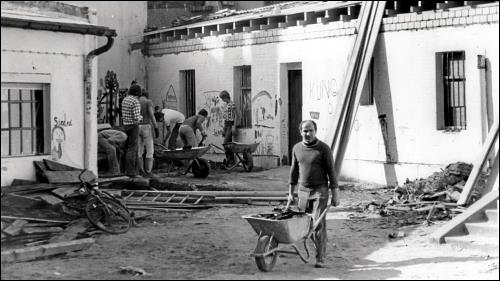

Das in der Nürnberger Nordstadt gelegene Stadtteilzentrum KUNO ist Teil der vor 40 Jahren entstandenen Idee, in möglichst vielen Stadtteilen kleine dezentrale Kulturzentren entstehen zu lassen. Die vom damaligen Kulturreferenten Hermann Glaser entwickelte Vorstellung, niederschwellige, alle Bevölkerungsgruppen ansprechende kulturelle Angebote zu machen, hat unter dem Stichwort »Soziokultur« in den 1980er Jahren bundesweite Bedeutung erlangt.

Aus der Aufbruchsstimmung der 1968er Generation heraus fanden sich im »Kulturladen Nord« Menschen zusammen, die in der Gesellschaft etwas verändern wollten. In den 1980er Jahren gab es im KUNO viele Initiativen, die sich kulturell, sozial oder politisch engagierten. Neben den »Müttern gegen Atomkraft« nutzten unter anderem Greenpeace, die Solarenergieinitiative und Robin Wood die Räume. Vereine, wie die die Schwangerenberatungstelle oder Nürnberger Aidshilfe wurden hier gegründet. Proteste gegen Einschnitte im Kulturetat, gegen den zweiten Golfkrieg oder der Aufruf zum Volkszählungsboykott wurden von KUNO-Mitgliedern maßgeblich mitorganisiert.

Die politischen Aktivitäten wurden im Laufe der Jahre weniger, die Zahl derer, die sich aktiv engagierten, nahm ab und die Hauptverantwortlichen sahen sich mit sinkenden Besucherzahlen konfrontiert. Daher nahm man im Jahre 2009 einen Relaunch vor: aus dem Kulturladen Nord wurde das Kulturzentrum Nord.

Margit Mohr, seit 25 Jahren Leiterin des noch immer selbstverwalteten KUNO hielt einen Neustart für notwendig: »Der Relaunch diente dazu, dass wir uns auf unsere Kernkompetenzen besinnen, und wir haben dann herausgefunden, dass wir mit dem Galeriehaus die bildende Kunst als den ersten Kernbereich, als weiteren Kernbereich die Literatur mit dem jetzigen Literaturzentrum Nord haben und der dritte Kernbereich ist der Kulturtreff Nord, der subsumiert das Café Zeitlos, das Kurs- und Fortbildungsprogramm, die Reihe Jazzfrühstück, und alle Gruppentreffs, die hier stattfinden.« Wenngleich sich die Schwerpunkte der Arbeit im Laufe der Jahre verschoben haben, fühlt man sich im KUNO dem Glaserschen Gedanken der Soziokultur bis heute verpflichtet.

Seit Jahrzehnten unverändert fester Bestandteil des KUNO-Programms ist das 1. Mai-Fest. Hier kommt seit Jahren die Nürnberger Alternativ- und Politszene zusammen, schwelgt in Erinnerungen oder schaut wie der Künstler Peter Hammer vorbei, um sich zu informieren: »Man muss doch wissen, wer noch am Leben ist und wie alt er geworden ist.«, um dann festzustellen, »die sind alle älter geworden, wahrscheinlich sogar ich.«

Februar 2016

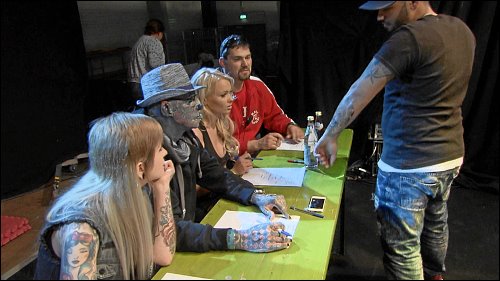

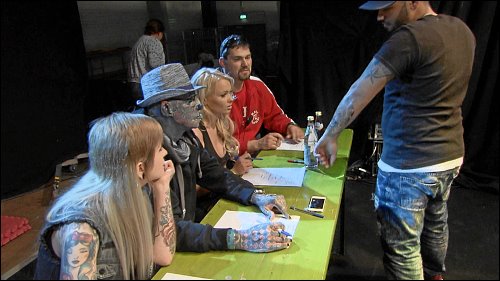

Es ist noch gar nicht so lange her, da assoziierte man Tattoos mit Seefahrerei, Knast und Rotlichtmilieu. In den späten 1980er Jahren war ein tätowierter Unterarm »noch ’ne echte Ansage«, erinnert sich Kalle, der seit über 35 Jahren in Bamberg als Tätowierer arbeitet. Heutzutage fällt man allerdings fast mehr auf, wenn man kein Tattoo trägt. Angeblich ist inzwischen jeder vierte Deutsche unter 35 Jahren tätowiert. Dabei handelt es sich nicht nur um Künstler oder Kreative: Inzwischen lassen auch Bankangestellte und Beamte ihren Körper mit Tattoos verschönern. Gehört es demnach heute für junge Menschen genauso dazu, tätowiert zu sein, so wie das neueste iPhone zu besitzen? Ist man schlichtweg out, wenn man sich dem verweigert?

Wenn man früher zeigen wollte, dass man ein harter Hund ist und einiges auf dem Kerbholz hat, dann ließ man sich eine »Knastträne« tätowieren. Aber was verbinden Menschen heute mit ihrem Körperschmuck? Wollen Menschen mit ihren Tattoos etwas aussagen, sie als Kommunikationsinstrument einsetzen, oder geht es nur darum, mitreden zu können bzw. Teil eines Trends zu sein?

Auch Tattoos unterliegen Moden. Klamotten, die man heute trägt, kann man morgen in den Altkleidercontainer werfen, aber was macht man mit einem Arschgeweih, das man sich vor 20 Jahren auf den unteren Rücken hat tätowieren lassen?

Nach welchen Kriterien wählt man seinen Körperschmuck aus? Lässt man es bei ein paar Sternchen oder einer kleinen Rose, beschränkt sich auf Stellen, die man leicht bedecken kann, oder macht man es wie Johannes Stahl und lässt sich den Spruch »Shit never goes wrong« in krakeliger Schrift auf den Hals tätowieren? Lässt man sich von Mathes Krivy ein Ganzkörperkonzept tätowieren, das an polynesische rituelle Tattoos erinnert, damit aber eigentlich nichts zu tun hat, oder ist ein asiatischer Bodysuit von dem Forchheimer Snüden die richtige Entscheidung, wenn man seinen Körper verschönern lassen will? Wenn der Tätowierer keine passende Vorlage hat – im Internet findet sich für jeden Geschmack das passende.

Selbst in Kleinstädten gibt es heute meist mehrere Tattoostudios. Die Anzahl der Tätowierer hat in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen, darunter sind immer mehr Absolventen von Kunstakademien und Designer wie Calina Hain. Sind Tattoos, wenn sie von Künstlern erstellt sind, Kunst bzw. wann sind Tattoos Kunst? Was bringt Menschen dazu, ihrem Tätowierer freie Hand bei der Modifizierung ihres Körpers zu geben? Tätowierer und Tätowierte erzählen von ihrem Verhältnis zu der Gestaltung des menschlichen Körpers.

Ausschnitte aus diesem Film waren im Oktober 2015 in der Ausstellung »Skin Stories. Tattoo & Kunst« in der kunst galerie fürth im Rahmen des Festivals »net:works« zu sehen – hier ein Teaser dazu.

Dezember 2015

In den letzten Jahren hat sich die Kaffeehauslandschaft in Deutschland stark verändert: Viele von Bäckereien betriebene Cafés haben geschlossen. An ihre Stelle sind deutschlandweit agierende Ketten getreten, die meist im Franchise betrieben werden. Samocca ist eines dieser Unternehmen, das sich allerdings in einem wichtigen Punkt von den Mitbewerbern unterscheidet: 80% der Beschäftigten sind Menschen mit Handicap.

Im Frühjahr 2015 wurde in Fürth das erste Samocca in Mittelfranken eröffnet. Seitdem arbeiten hier 15 Beschäftigte der Lebenshilfe. Nach oftmals vielen Jahren im geschützten Rahmen der Werkstätten haben sie sich entschieden, den Schritt an einen neuen anspruchsvollen Arbeitsplatz zu wagen. Arbeiten in einem Café, das bedeutet Schicht- und Wochenenddienst, acht Stunden stehen und gehen und dabei die Gäste immer gleich freundlich behandeln. So etwas geht nicht immer ohne Stress ab.

Damit der hohe Anspruch an Qualität und Service erfüllt werden kann, wurde von den Franchise-Gebern ein spezielles Bestellsystem entwickelt. Das ermöglicht selbst Menschen, die weder lesen noch schreiben können, im Samocca zu arbeiten.

Fast alle, die seit nunmehr neun Monaten im Café arbeiten, sind trotz der hohen Anforderungen mit viel Engagement bei der Sache und stolz auf das, was sie zu leisten vermögen. Anita Hofmann fasst es so zusammen: »Mir gefällt es sehr gut, dass die Leute uns anschauen und sehen, was wir machen. Die denken, wir schaffen das nicht, weil wir sind behinderte Menschen, die das gleich wieder aufgeben, aber dass wir es schaffen, heißt, wir sind ein Team. Und wenn die Leute das nicht glauben, sollen sie uns besuchen und sehen, wie wir uns daran halten.«

Der Film begleitet das Projekt von den ersten Vorbereitungen, über die mit viel Stress verbundene Eröffnungsphase bis hin zum Kaffeehausbetrieb. Die Beschäftigten erzählen von ihren Erwartungen und Ängsten, von Stresssituationen und Erfolgserlebnissen und geben so einen beeindruckenden Einblick in das, was sie trotz ihres Handicaps zu leisten vermögen.

Juni 2015

Die Fürther Straße in Nürnberg und die Nürnberger Straße in Fürth: Diese knapp sechs Kilometer der Bundesstraße 8 sind mehr als die wichtigste Verbindungsstraße zwischen zwei Nachbarstädten. Hier fanden die Nürnberger Prozesse statt und hier waren mit AEG, Triumph Adler, Grundig und der Quelle große, weit über die Region hinaus bedeutende Firmen angesiedelt.

Davon ist nicht viel geblieben und doch pocht das »Herz aus Asphalt« noch immer: Heute ist die Straße auf Nürnberger Seite vom Strukturwandel betroffen und zu einem multikulturellen geprägten Boulevard geworden. Hier kann man flanieren oder es sich in schönen Cafés und Kneipen gut gehen lassen kann. Und auf Fürther Seite: da führt die Straße direkt zur Michaelis-Kirchweih, der größten Straßenkirchweih Bayerns, und spätestens dann, wenn in Fürth die fünfte Jahreszeit ausgebrochen ist, kommen auch die Nürnberger nach Fürth...

Januar 2015

Seit 2002 gibt es an der Fürther Pestalozzischule eine sogenannte Partnerklasse. Hier werden Regelschüler und Kinder mit besonderem Förderbedarf aus der Hallemannschule der Lebenshilfe von einer Grundschullehrerin und einer Sonderschullehrerin von der ersten bis zur vierten Klasse gemeinsam unterrichtet.

Hintergrund ist eine UN-Resolution, die 2009 von der Bundesregierung ratifiziert wurde. Dort heißt es, dass Menschen mit Handicap die Teilnahme an allen gesellschaftlichen Belangen zu ermöglichen ist. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass auch Menschen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen an Regelschulen eingeschult werden.

Die Idee, die Inklusion in Form einer Partnerklasse zu realisieren, wurde zunächst von allen Seiten mit einer gewissen Skepsis beobachtet: Eltern von Förderschülern hatten Bedenken, dass ihre Kinder zu wenig Aufmerksamkeit bekämen, Eltern von Regelschülern befürchteten, dass ihre Kinder nicht genug lernen. Doch von den anfänglichen Bedenken ist in der Partnerklasse wenig geblieben. Man ist sich inzwischen einig, dass beide Seiten voneinander profitieren. »Es ist nach den vier Jahren jetzt für alle ein Gewinn, wir haben von den Behinderten gelernt, und die Behinderten eben von den normalen Kindern und das ist eigentlich für alle eine Situation, die schön ist, weil keiner irgendwo Verlier ist, sondern alle dadurch gewonnen haben«, so die Mutter einer Regelschülerin.

Der Film begleitet Schüler einer Partnerklasse während ihrer Grundschulzeit und zeigt, dass Inklusion mehr sein kann als eine gesellschaftliche Randnotiz, wenn der politische Wille dazu vorhanden ist.

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei:

HERMANN GUTMANN STIFTUNG

Lebenshilfe Fürth e. V.

Förderverein PESTA e. V.

Regierung von Mittelfranken

Juni 2014

Als MIB das AEG-Gelände nach der Werksschließung 2007 kaufte, setzte Projektentwickler Bertram Schultze bei dem Versuch, dem Gelände neues Leben einzuhauchen, ganz stark auf die Karte Kunst und Kultur. Schon bald hatten rund 80 Künstler auf dem Gelände eine neue Heimat gefunden und auch die Stadt Nürnberg entschied recht schnell, eine der Hallen zu kaufen, um darin eine 4800 qm große Kulturwerkstatt einzurichten.

Mit einer im Jahresrhythmus stattfindenden großen Kunstaustellung, die maßgeblich durch Werke der sich »Auf AEG« befindlichen Künstler geprägt ist, gelingt es, Jahr für Jahr bis zu 20.000 Menschen auf das Gelände zu locken.

Künstlerateliers, dazu kulturelle Veranstaltungen und die Präsentation von Kunst statt der Schaltung teurer Werbeanzeigen – das Konzept geht auf. Heute, sieben Jahre später, sind große Teile des Geländes vermietet und bald wird der Platz auf dem Gelände knapp.

Aber was wird aus den Künstlern, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich kaum noch jemand an das ehemals schlechte Image des Geländes erinnert? Wird der Erfolg des Entwicklungskonzeptes für die Künstler zu einem Bumerang oder bleibt MIB seiner Idee treu? Wird das AEG-Gelände auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich Kunst, Kultur und mittelständische Unternehmen gegenseitig befruchten und so das Areal auf Dauer zu etwas Besonderem machen?

Mai 2014

Die 1892 gegründete AEG entwickelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts zum weltweit größten Industriekonzern. Unter dem AEG-Logo werden der Farbfernseher und das Bildtelefon erfunden, die elektronische Fernsehkamera und das Tonband. Das Nürnberger Werk produziert vor alle »weiße Ware« – Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke.

Doch in den 1980er Jahren beginnt eine steile Abwärtsspirale. Im Laufe von zwei Jahrzehnten muss der einstige Weltkonzern einen Vergleich anmelden und wird von Elektrolux aufgekauft. Nach einer kurzen Erholungsphase, in der die Mitarbeiter neue Hoffnung schöpfen, kommt dann 2007 für die Produktionsstätte in Nürnberg das endgültige Aus. Das Stammwerk wird geschlossen und die Produktion nach Polen und Italien verlagert.

Für viele Nürnberger ist dies ein Schock. Zum einen verlieren die letzen 1.700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, zum anderen droht das 168.000 m² große Grundstück zu einer industriellen Brache zu werden. Dazu ist es nicht gekommen. Noch bevor die letzten Arbeiter das Gelände verlassen haben, findet sich zur Überraschung vieler mit MIB ein Investor, der sich für das Gelände interessiert und es Elektrolux abkauft.

Zunächst wird fast ein Drittel der Gebäude abgerissen, um Raum und Licht zu schaffen, anschließend wird mit der Sanierung der Gebäude begonnen. Unter dem Titel »Creating communities« versucht Projektentwickler Bertram Schultze, die Flächen zu vermarkten – mit Erfolg. »Auf AEG« hat sich ein Mix aus mittelständischen Firmen, Künstlern sowie universitären und kulturellen Einrichtungen niedergelassen. Auch wenn noch immer einige Gebäude leer stehen, noch einiges aus- und umgebaut werden muss – auf dem AEG-Gelände ist neues Leben eingekehrt.

Die Reportage gibt einen Einblick in die Entwicklungen der letzten sieben Jahre.

Jüngste Kommentare