Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

April 2012

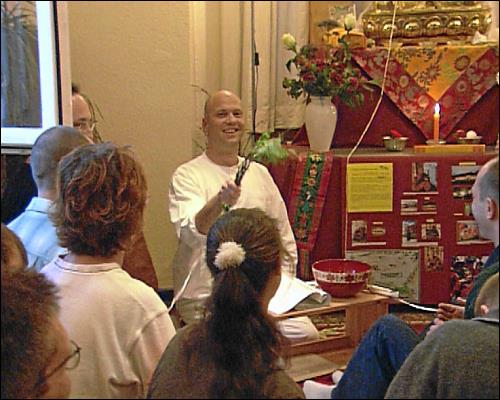

Für Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihrer sozialen Stellung kaum mit einem universitären Bildungsangebot in Berührung kommen, rief der Verein Straßenkreuzer e. V. 2010 die Straßenkreuzer Uni ins Leben. Das Vorlesungsangebot ist kostenlos und wendet sich in erster Linie an Frauen und Männer aus Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Der Anspruch der Organisatoren ist es, wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und Interessierte ohne Zugangsschwelle an spannende Wissensgebiete heranzuführen. Dabei soll niemand ausgeschlossen werden, doch vielen Besuchern der Veranstaltungen fehlt es nicht nur am Geld, andere Bildungsangebote wahrzunehmen, sondern auch am dazu nötigen Selbstbewusstsein: »Es ist einfacher, zu so einer Veranstaltung zu gehen, wenn man weiß, die Leute haben alle eine ähnliche Geschichte wie ich, ich muss mich da nicht irgendwie vorstellen, rechtfertigen, ich werd’ nicht irgendwie komisch angeguckt.«

Februar 2012

Noch ist es die große Ausnahme, dass Menschen mit geistiger Behinderung die Grundschule besuchen, in der freien Wirtschaft arbeiten oder mitten im Stadtteil in einer Wohngemeinschaft leben. Was vor wenigen Jahren noch undenkbar war, soll, wenn es nach den Vorgaben einer von der Bundesregierung ratifizierten UN-Resolution geht, zum Normalfall werden. Ziel der Inklusion ist es, Menschen mit Handicap an allen gesellschaftlichen Belangen gleichberechtigt teilhaben zu lassen.

Seit 2002 gibt es an der Fürther Pestalozzischule eine inklusive Partnerklasse. Vom ersten bis zum vierten Schuljahr werden hier Kinder mit besonderem Förderbedarf im Bereich »geistige Entwicklung« gemeinsam mit Grundschulkindern unterrichtet.

Die Vielfalt der Begabungen stellt hohe Ansprüche an die Lehrer und erfordert zusätzliches Personal, um auch den schwächeren Schülern ein ihren Fähigkeiten adäquates Lernen zu ermöglichen. Ein Aufwand, der sich aus Sicht der Lehrerin Gabi Wille lohnt: »Ich finde es eine ganz wunderbare Art des Miteinanders, diese Freude, ein Buch in die Hand zu nehmen, beim einen Kind zu beobachten, während ein anderes jetzt schon mit Zahlen umgehen kann, aber nicht sprechen kann, und dieses Erlebnis ist jeden Tag ein Geschenk, aber jeder Tag ist unplanbar.«

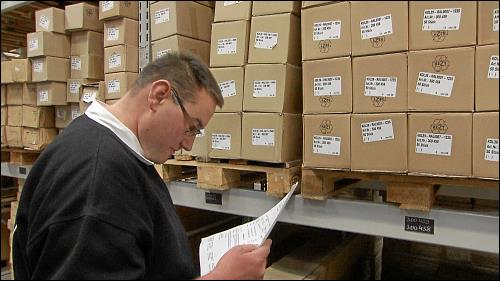

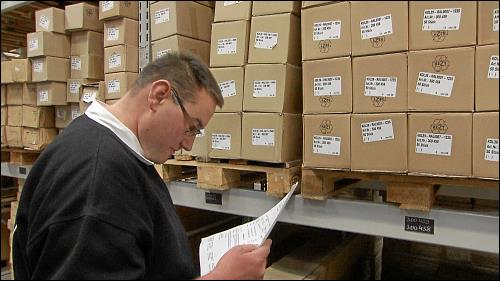

Seit Herbst 2010 bietet die Lebenshilfe Fürth Mitarbeitern der Werkstätten die Möglichkeit, auf einen Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft zu wechseln. Mit Unterstützung eines Integrationsbeauftragten haben bisher acht Mitarbeiter diesen Schritt gewagt. Martin Truckenbrodt ist einer von ihnen: Er arbeitet im Warenlager einer Werbemittelfirma und sieht die Mehrbelastung, die die neue Arbeitsstelle mit sich bringt, positiv: »In den Werkstätten war ich dicker, da nehm ich wenigstens ab, weil ich soviel Bewegung hab«. Firmenchef Roland Brombacher ist mit Martin mehr als zufrieden: »Der hat einen wahnsinnigen Antrieb, der Kerl hat eine total gute Seele. Das kann man sich gar nicht vorstellen.«

Seit dem Frühjahr 2010 gibt es in Fürth für Menschen mit geistiger Behinderung eine Alternative zum Wohnheim. Die Lebenshilfe hat in der Fürther Südstadt eine Wohnung angemietet, in der junge Erwachsene die Möglichkeit haben, zusammen zu leben. Lisa, Tobias, Florian und Stefan haben sich bewusst für das ambulant begleitete Wohnen in einer Wohngemeinschaft entschieden, »weil wir halt selber alles lernen, essen, putzen, einkaufen...« Seit dem Einzug haben die WG-Bewohner große Fortschritte gemacht und vielleicht wird ihr großer Traum, ganz ohne Betreuung leben zu können, eines Tages Wirklichkeit.

Drei ermutigende Beispiele, aber die betroffenen Lehrer und Pädagogen warnen davor, aus solchen Beispielen zu schließen, dass dies die Lösung für alle Menschen mit Handicap sein kann.

Januar 2012

»Warum sollen wir auf der Couch liegen? Wir wollen spielen!« Für Leonid Khenkin war die Sache klar, als er 2007 beim Jobcenter vorsprach: Arbeitslose Musiker aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion sollten sinnvoll tätig werden und beispielsweise in Kindergärten und Altenheimen auftreten.

Aus der Idee wurde die Musikwerkstatt der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Noris Arbeit (NoA) geboren. Sie hat zeitweise 80 ausgebildeten Sängern und Instrumentalisten eine Anstellung auf Basis von Ein-Euro-Jobs geboten und organisiert jährlich rund 2000 Auftritte. Weil nun die Eingliederungsmittel drastisch gekürzt worden sind, droht ihr Ende März 2012 das Aus – dies wäre das Ende für ein ungewöhnliches Projekt, welches soziale Integration und gesellschaftlichen Auftrag auf vorbildliche Weise verbindet.

Im Mittelpunkt der Reportage stehen der Orchesterleiter und Klarinettist Leonid Khenkin sowie die Opernsängerin Nailia Feyzullayeva, die mit der Hoffnung auf eine große Bühnenkarriere nach Deutschland kam. Der Film begleitet die beiden Künstler zu Proben und Auftritten und gibt Einblick in die harte Realität des Musikgeschäftes, an der ihre Träume zu scheitern drohen.

Dezember 2011

Lebenshilfen gibt es heute in fast jeder deutschen Stadt. Von betroffenen Eltern vor 50 Jahren gegründet, gibt es heute über 500 eigenständige Vereine, die 170.000 Menschen mit Handicap betreuen.

Die Angebote sind inzwischen sehr vielseitig und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Sie sollen ein weitgehend selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Die Betreuer verstehen sich dabei als Assistenten und Begleiter, die unterstützen, aber nicht bevormunden. In den Anfängen, während der 1960er und 1970er Jahre, war die Situation noch eine ganz andere.

Am Beispiel der Lebenshilfe Fürth zeigt die Reportage auf, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat: Thematisiert wird unter anderem das gegen viele Widerstände erkämpfte Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte – die durch die 1992 erfolgte Abschaffung des Vormundschaftsrechts erfolgte und zu einem vollständig veränderten Selbstverständnis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung führte – und die bis heute andauernden Versuche einer Integration in unsere Gesellschaft.

Dezember 2011

Wilhelm Löhe gründete 1854 die Diakonissenanstalt Neuendettelsau und nahm dort neben Alten und Kranken, erstmals in Bayern, auch Menschen mit geistiger Behinderung auf. Löhe ging davon aus, dass geistig behinderte Menschen bildungsfähig sind. Von daher liess er sie unterrichten und sorgte für Beschäftigung.

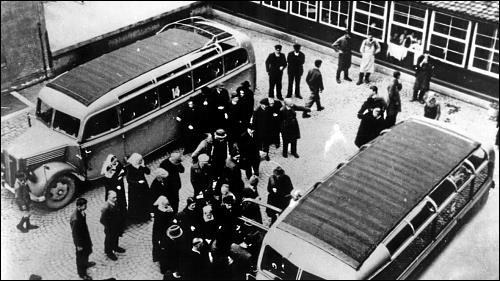

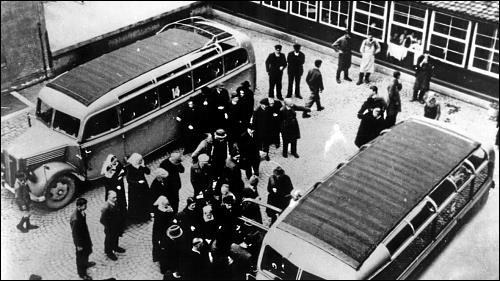

Doch die von Charles Darwins Evolutionstheorie ausgelöste Diskussion über die sogenannte Rassenhygiene führte bereits in den 1920er Jahren zu ersten Irritationen. Wissenschaftler und Ärzte diskutierten, ob man »unwertes Leben«, und dazu zählten auch geistig behinderte Menschen, ausmerzen müsse. Wozu dies im Dritten Reich führte, ist bekannt. Doch auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Menschen mit geistiger Behinderung weiter diskriminiert. Erst durch die von betroffenen Eltern überall in Deutschland gegründeten »Lebenshilfen« verbesserte sich langsam die Situation.

Der Film zeigt, wie sich der Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute verändert hat.

Oktober 2011

Bei der Nürnberger Drogenhilfe mudra stellte man in den 1980er Jahren fest, dass es für Drogenabhängige nach dem Entzug so gut wie keine Arbeitsmöglichkeiten gibt. Die Menschen hatten den Wunsch, neu anzufangen, aber es gab keine Perspektive, so dass viele wieder Kontakt zu ihrem alten Umfeld aufnahmen und rückfällig wurden. Um an dieser Situation etwas zu ändern, gründete man vor 26 Jahren das Arbeitsprojekt mudra Wald & Holz.

Aus der anfänglichen Brennholzproduktion hat sich durch die Qualifizierung der Mitarbeiter ein breites Leistungsspektrum entwickelt. Inzwischen ist man im Nürnberger Reichswald auch im Bereich Ausforstung und Pflege sowie der Wegesicherung aktiv. Eine körperlich schwere und in manchen Bereichen auch gefährliche Arbeit. Aber die Betroffenen sind froh über die Möglichkeit, hier ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Denn auch wenn hier Leistung gefordert ist, im Gegensatz zum ersten Arbeitsmarkt droht hier nicht gleich die Kündigung, wenn man einmal einen schlechten Tag hat oder rückfällig wird. Von daher steht Stefan, der nach 25 Jahren Heroingebrauchs jetzt seit 10 Jahren im Waldprojekt arbeitet, nicht allein mit seiner Hoffnung, »dass ich bis zu meiner Rente noch hier arbeit’, dass das noch so lang läuft halt, wenn’s geht, schaun mer halt emal.«

September 2011

Menschen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen in Arbeitsprozesse zu integrieren und ihre besonderen Fähigkeiten zu entwickeln, das ist die Zielsetzung von Einrichtungen, die sich im land- und forstwirtschaftlichen Bereich betätigen. In der sogenannten »sozialen Landwirtschaft« geht es nicht um möglichst hohe Erträge, vielmehr stehen die Menschen im Zentrum der Aufmerksamkeit. So auch im Grünen Bereich der WAB Kosbach.

Seit 2007 arbeiten hier psychisch erkrankte Menschen. Die meisten haben lange Klinikaufenthalte hinter sich und sollen wieder langsam, ohne psychischen Druck an Arbeitsprozesse herangeführt werden. Sich an einen regelmäßigen Tagesrhythmus gewöhnen, lernen, pünktlich zu sein und Verantwortung zu übernehmen, soziale Kompetenzen einüben und so Schritt für Schritt an einen möglichst selbstbestimmten Alltag herangeführt werden, das sind die Ziele, die man bei der WAB verfolgt. Mit Erfolg, wie es scheint, denn wie Christoph Reichert, der Leiter des Grünen Bereichs, zu berichten weiß, sind die Menschen, seit sie im grünen Bereich arbeiten, weitaus weniger krisenanfällig und sehr viel stabiler und selbstbewusster geworden.

Jüngste Kommentare