Juli 2011

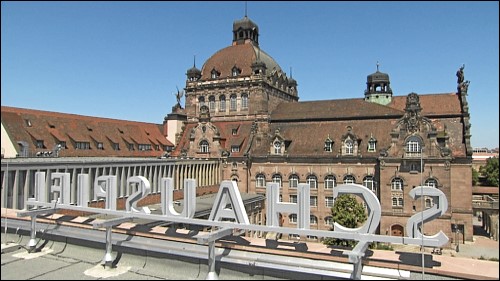

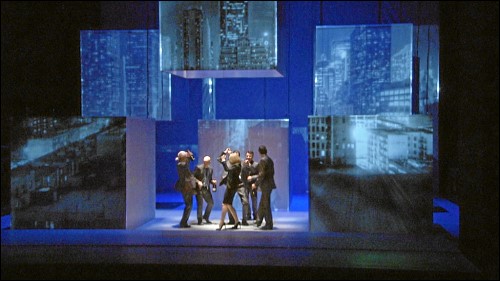

»Paradiesische Zustände«: Während anderenorts Theater vor Kürzung oder gar Schließung zittern müssen, wurde das Schauspielhaus in Nürnberg zwei Jahre lang aufwendig generalsaniert. Nach einer langen Durststrecke, in der sich Künstler und Publikum mit provisorischen Spielstätten auseinandersetzen mussten, wurde die Sanierung im Herbst letzten Jahres abgeschlossen.

Unter dem Motto »Paradiesische Zustände« zeigte das erst vor wenigen Jahren zum Staatstheater erhobene neue Haus nach dem Umbau zahlreiche Ur- und deutsche Erstaufführungen, aber auch Inszenierungen von Klassikern. Welche Erfahrungen haben Verantwortliche und Künstler in der ersten Spielzeit gemacht? Wie steht es um das Verhältnis von Kunst und Technik? Hat sich der Aufwand gelohnt?

Barbara Bogen hat Vorstellungen und Proben beobachtet, hat Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen sowie den Schauspielchef Klaus Kusenberg befragt: Wie paradiesisch war sie – die erste Spielzeit?

Mai 2011

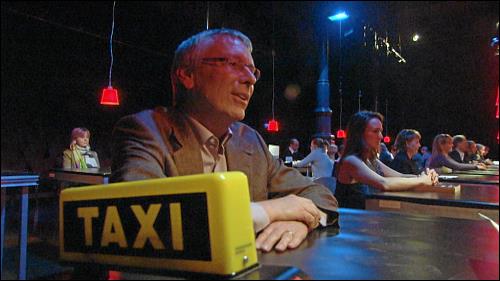

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

April 2011

1921 baute die Firma Zündapp ihr erstes Motorrad. Über viele Jahre war der Firmenname quasi ein Synonym für eine Epoche, in der Nürnberg das Zentrum der deutschen Motorradproduktion war.

Ende der 1930er Jahre war Zündapp zum fünftgrößten Motorrad-Hersteller Europas herangewachsen und baute bis in die 1950er Jahre technisch gute und wirtschaftlich erfolgreiche Motorräder. Der Versuch, mit dem »Janus« – einem selbst entwickelten Auto – neue Geschäftsfelder zu erschliessen, misslang jedoch gründlich. Der Kleinwagen fand nur wenige Käufer und die immer größer werdende Zweiradkonkurrenz aus Japan tat ihr Übriges: 1984 kam es zur Insolvenz, die kompletten Produktionsanlagen wurden nach China verkauft. Zu lange hatte man sich Modetrends widersetzt und statt designorientierter Motorräder mit »Sex-Appeal« betulich-bieder wirkende Kleinkrafträder gebaut.

Trotzdem hat Zündapp bei Motorradfans noch immer einen guten Klang, und das nicht nur in Nürnberg. Ehemalige Werksangehörige, aber auch viele »Nachgeborene« halten die Tradition aufrecht und ihre alten Zündapp-Maschinen – meist bestens restauriert – in Ehren.

März 2011

1995 von jungen deutschen und türkischen Muslimen gegründet, befindet sich die Begegnungsstube Medina in der Nürnberger Südstadt in einem gewöhnlichen Mietshaus, von außen kaum erkennbar. Ihre Vereinsmitglieder versuchen mit großem ehrenamtlichem Engagement, Vorurteile gegenüber dem Islam abzubauen und den Menschen den Unterschied zwischen ihrer Religion einerseits und einem von Traditionen und kulturellen Überlieferungen geprägten Handeln mancher Muslime andererseits näher zu bringen.

Sie beteiligen sich an Veranstaltungen zum interreligiösen Austausch, betreiben ein Begegnungszentrum mit Museum und Moschee, welches auch Andersgläubigen offensteht, und laden unterschiedlichste Gruppen in die Vereinsräume ein, um sie über ihre Religion zu informieren. Dabei versuchen sie, den Menschen zu vermitteln, dass Ehrenmorde, Zwangsehen oder Frauenunterdrückung auf alte Traditionen zurückgehen, aber nichts mit ihrer Religion zu tun haben, eigentlich sogar im Widerspruch zu dem stehen, was im Koran geschrieben steht.

Der keinem islamischem Verband angehörende Verein hat es durch seine Arbeit geschafft, das Vertrauen von vielen Organisationen zu gewinnen. Über 10.000 Menschen haben allein im letzten Jahr die kostenlosen und von den Vereinsmitgliedern auf ehrenamtlicher Basis durchgeführten Angebote von Medina wahrgenommen. Inzwischen besuchen sogar Bundeswehrsoldaten und Polizeianwärter die Begegnungsstube, um sich über den Islam zu informieren.

Februar 2011

Postämter, Lebensmittelläden, Handwerker – immer öfter verschwinden sie aus den Dörfern unserer Region. Die ländliche Infrastruktur verfällt langsam, aber stetig. Die Dorfbewohner pendeln zur Arbeit in die nahegelegenen Großstädte, und auf dem Rückweg kaufen sie in den Supermärkten oder einem der den Städten vorgelagerten Einkaufszentren die Dinge des täglichen Bedarfs.

Und wenn man abends feststellt, dass das Salz vergessen wurde, schaut man noch schnell im Dorfladen vorbei – solange es den noch gibt. Nur vom Verkauf des Salzes wird der allerdings kaum überleben können. Was aber, wenn er zu macht? Brauchen die Dörfer ihre Läden wirklich?

Januar 2011

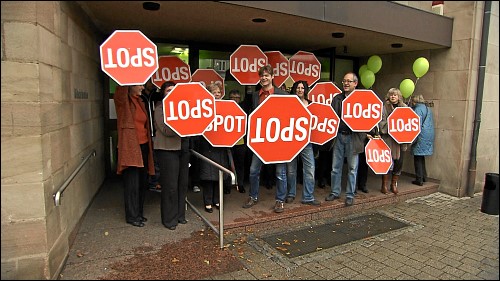

Seit acht Jahren gibt es in Fürth eine kleine kommunale Kunstgalerie. Trotz ihrer von allen Seiten hochgelobten Arbeit droht im Herbst 2010 die Schließung. Finanzkrise und Insolvenz des Versandhauses Quelle haben zu massiven Einbrüchen beim Gewerbesteueraufkommen geführt – die Stadt muss 20 Millionen Euro einsparen. Da sich die städtische Galerie außerstande sieht, eine Kürzung ihres Budgets zu verkraften, schlägt die Stadtverwaltung die Schließung der Einrichtung vor.

Mit Unterschriftenaktionen, Solidaritätsveranstaltungen und der Hilfe von Sponsoren kann dies zumindest vorläufig verhindert werden. Was bleibt, ist die Frage nach dem Stellenwert bildender Kunst in Zeiten leerer Kassen: Ist sie ein teurer Luxusartikel, der nur bei wenigen Bürgern auf Interesse stößt und deshalb verzichtbar ist, oder gehört sie – und die Auseinandersetzung mit ihr – zur Grundversorgung der Bevölkerung – auch in einer kleinen, aber eben doch Großstadt wie Fürth?

Oktober 2010

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lag die Säuglingssterblichkeit in Fürth bei fast 30%. Um diese Situation zu verbessern, spendete der in Fürth aufgewachsene Jude Alfred Nathan der Stadt 300.000 Goldmark zur Errichtung einer Stiftung. Damit wurde ein Wöchnerinnen- und Säuglingsheim gebaut, das vor allem ledigen und in ärmlichen Verhältnissen lebenden Frauen zu gute kam. Die 1909 fertiggestellte Einrichtung konnte bereits im ersten Jahr ihres Bestehens die Säuglingssterblichkeit auf 10% drücken. Das Nathanstift wurde zum bayernweiten Vorzeigeprojekt.

Viele Fürther sind stolz, im Nathanstift geboren zu sein. Zu Ehren des großen Stifters wird auch die neu erbaute Frauenklinik den Namen »Nathanstift« tragen. Für den Eingangsbereich hat der Grafiker Armin Stingl ein Fotomosaik entworfen. Der Film portraitiert den Menschen Alfred Nathan und sein segensreiches Handeln für die Stadt Fürth und begleitet die Entstehung des aus Fotos von im Nathanstift geborenen Menschen erstellten Mosaiks.

September 2010

Jan Kobow, ein international gefragter Tenor, hat vor gut zehn Jahren mit seiner Tante Schloss Seehaus in Markt Nordheim (Mittelfranken) geerbt. Nachdem er das Schloss weitgehend renoviert hat, sind den ganzen Sommer über bei ihm Musiker zu Gast, proben, machen CD- und Rundfunkaufnahmen und geben auch oft qualitativ hochrangige Konzerte auf dem Schloss. So ist es inzwischen ein Geheimtipp für Musikliebhaber weit über die engere Region hinaus geworden.

Jüngste Kommentare