November 2012

Die Fürther Stadtgeschichte ist mit der Gustavstraße untrennbar verbunden: Bis 1827 noch Bauerngasse genannt, ist sie schon zu Zeiten, als Fürth noch ein Marktflecken war, von zentraler Bedeutung. Entlang der Verbindungsstraße nach Würzburg, Regensburg und Bamberg siedeln sich vor allem Wirtshäuser und Geschäfte an. Im 19. Jahrhundert entsteht so Fürths erste Einkaufsstraße.

In den Nachkriegsjahren entdecken die in Fürth stationierten Soldaten der U.S. Army die Altstadt. Doch deren nächtliche Eskapaden lassen die Anwohner nicht zur Ruhe kommen: Sie wehren sich, und wenn man den Erzählungen und der Presse glauben darf, kam dabei auch der eine oder andere Eimer mit kaltem Wasser zum Einsatz...

Letztendlich endet das Ganze mit einem »Off limits« durch den Fürther Stadtrat. Von da an geht es mit der Gustavstraße stetig bergab: Kneipen machen zu, die Menschen ziehen aus der maroden, sanierungsbedürftigen Altstadt weg. Als dann die neu gebaute Umgehungsstraße auch noch den Durchgangsverkehr aus der Gustavstraße abzieht, müssen fast alle Läden schließen. Der Abriss droht.

Der jedoch konnte verhindert werden: Inzwischen sind sogar die meisten Häuser saniert und das Leben ist in die Gustavstraße zurückgekehrt. Aber der Streit um die Zukunft der Straße ist neu entbrannt. Dazu demnächst mehr – in einer weiteren point Reportage.

Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

April 2012

Für Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihrer sozialen Stellung kaum mit einem universitären Bildungsangebot in Berührung kommen, rief der Verein Straßenkreuzer e. V. 2010 die Straßenkreuzer Uni ins Leben. Das Vorlesungsangebot ist kostenlos und wendet sich in erster Linie an Frauen und Männer aus Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Der Anspruch der Organisatoren ist es, wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und Interessierte ohne Zugangsschwelle an spannende Wissensgebiete heranzuführen. Dabei soll niemand ausgeschlossen werden, doch vielen Besuchern der Veranstaltungen fehlt es nicht nur am Geld, andere Bildungsangebote wahrzunehmen, sondern auch am dazu nötigen Selbstbewusstsein: »Es ist einfacher, zu so einer Veranstaltung zu gehen, wenn man weiß, die Leute haben alle eine ähnliche Geschichte wie ich, ich muss mich da nicht irgendwie vorstellen, rechtfertigen, ich werd’ nicht irgendwie komisch angeguckt.«

Dezember 2011

Lebenshilfen gibt es heute in fast jeder deutschen Stadt. Von betroffenen Eltern vor 50 Jahren gegründet, gibt es heute über 500 eigenständige Vereine, die 170.000 Menschen mit Handicap betreuen.

Die Angebote sind inzwischen sehr vielseitig und an den Bedürfnissen der Menschen orientiert. Sie sollen ein weitgehend selbstorganisiertes und selbstbestimmtes Leben ermöglichen. Die Betreuer verstehen sich dabei als Assistenten und Begleiter, die unterstützen, aber nicht bevormunden. In den Anfängen, während der 1960er und 1970er Jahre, war die Situation noch eine ganz andere.

Am Beispiel der Lebenshilfe Fürth zeigt die Reportage auf, was sich in den letzten Jahrzehnten verändert hat: Thematisiert wird unter anderem das gegen viele Widerstände erkämpfte Recht auf eine selbstbestimmte Sexualität, die Stärkung der Persönlichkeitsrechte – die durch die 1992 erfolgte Abschaffung des Vormundschaftsrechts erfolgte und zu einem vollständig veränderten Selbstverständnis im Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung führte – und die bis heute andauernden Versuche einer Integration in unsere Gesellschaft.

Dezember 2011

Wilhelm Löhe gründete 1854 die Diakonissenanstalt Neuendettelsau und nahm dort neben Alten und Kranken, erstmals in Bayern, auch Menschen mit geistiger Behinderung auf. Löhe ging davon aus, dass geistig behinderte Menschen bildungsfähig sind. Von daher liess er sie unterrichten und sorgte für Beschäftigung.

Doch die von Charles Darwins Evolutionstheorie ausgelöste Diskussion über die sogenannte Rassenhygiene führte bereits in den 1920er Jahren zu ersten Irritationen. Wissenschaftler und Ärzte diskutierten, ob man »unwertes Leben«, und dazu zählten auch geistig behinderte Menschen, ausmerzen müsse. Wozu dies im Dritten Reich führte, ist bekannt. Doch auch nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden Menschen mit geistiger Behinderung weiter diskriminiert. Erst durch die von betroffenen Eltern überall in Deutschland gegründeten »Lebenshilfen« verbesserte sich langsam die Situation.

Der Film zeigt, wie sich der Umgang mit Menschen mit geistiger Behinderung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis heute verändert hat.

Oktober 2010

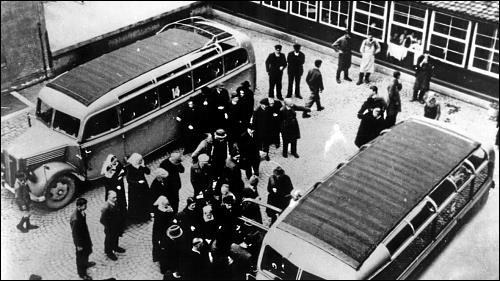

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lag die Säuglingssterblichkeit in Fürth bei fast 30%. Um diese Situation zu verbessern, spendete der in Fürth aufgewachsene Jude Alfred Nathan der Stadt 300.000 Goldmark zur Errichtung einer Stiftung. Damit wurde ein Wöchnerinnen- und Säuglingsheim gebaut, das vor allem ledigen und in ärmlichen Verhältnissen lebenden Frauen zu gute kam. Die 1909 fertiggestellte Einrichtung konnte bereits im ersten Jahr ihres Bestehens die Säuglingssterblichkeit auf 10% drücken. Das Nathanstift wurde zum bayernweiten Vorzeigeprojekt.

Viele Fürther sind stolz, im Nathanstift geboren zu sein. Zu Ehren des großen Stifters wird auch die neu erbaute Frauenklinik den Namen »Nathanstift« tragen. Für den Eingangsbereich hat der Grafiker Armin Stingl ein Fotomosaik entworfen. Der Film portraitiert den Menschen Alfred Nathan und sein segensreiches Handeln für die Stadt Fürth und begleitet die Entstehung des aus Fotos von im Nathanstift geborenen Menschen erstellten Mosaiks.

September 2001

Die Kofferfabrik in der Lange Straße in Fürth ist einer der letzten Industriebauten in der einst von Fabriken gesäumten Straße. Ein Areal, das ein Stück Industriegeschichte erzählen kann – Fürther Industriegeschichte. Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut, hat das Gelände eine bewegte Geschichte hinter sich. Von einer Spiegelfabrik über Handwerksbetriebe und – nicht zuletzt – der Kofferfabrik Bermas hat das Gelände vielen Firmen eine Heimat gegeben.

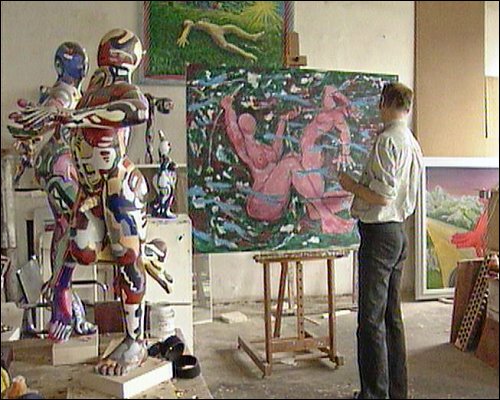

Und heute? Das Leben in der Kofferfabrik ist noch nicht ganz erloschen. Von einem Immobilienmakler als Spekulationsobjekt gekauft, bietet es Handwerkern, Künstlern, einer Kneipe und einer Galerie noch einmal eine vorübergehende Heimat. Auf den Spuren der Geschichte ist point bei einem Wiedersehen der Arbeiterinnen der Bermas Kofferfabrik dabei – 40 Jahre nachdem sie Seite an Seite gearbeitet haben – und besucht heute ansässige Künstler und Handwerker.

Juni 1997

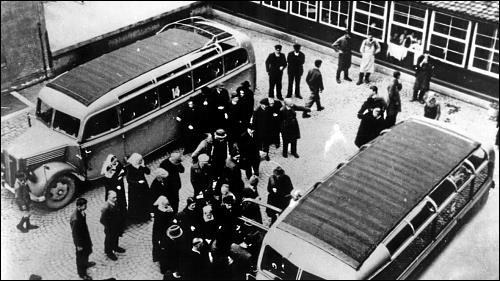

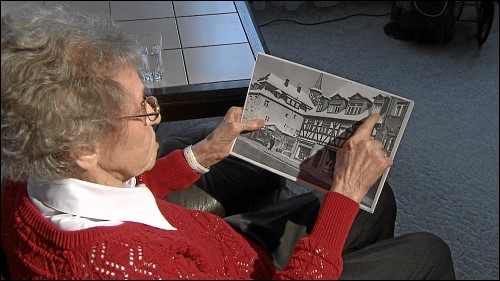

Bella Rosenkranz ist die letzte Fürther Bürgerin, die den Holocaust überlebt hat und nach dem Krieg in ihre Heimatstadt zurückkehrte. Obwohl Bella bereits als Kind von der Gestapo nach Polen deportiert wurde, schon bald für viele Jahre in russische Gefangenschaft kam und nach Kriegsende noch viele Jahre illegal in Russland bleiben musste, hat sie sich nicht unterkriegen lassen. – Ganz im Gegenteil, der Zuschauer nimmt Anteil an einer Persönlichkeit, der man ihr Schicksal zwar ansieht, die aber ihren Lebensmut nie verloren hat.

Jüngste Kommentare