Juli 2013

Medien PRAXIS e. V. hat sich in den letzen 12 Monaten ausführlich mit der Fürther Gustavstraße beschäftigt. Zum einen haben wir uns in dem Film »A bissla wos vo Färdd – die Gustavstraße« mit der Geschichte der Straße befasst, zum anderen haben wir uns in der Reportage »Lebenslust, Lebensfrust – vom spannungsreichen Leben in der Gustavstraße« mit dem seit geraumer Zeit andauernden Konflikt zwischen einigen Anwohnern, Wirten und Besuchern der Gustavstraße auseinandergesetzt.

Und der Konflikt schwelt weiter: Inzwischen wurden einige Prozesse geführt, ein Ende ist nicht abzusehen. So kam es im Vorfeld des Fürth Festivals im Internet zu Gewaltandrohungen gegen einzelne Anwohner, als bekannt wurde, dass sich die Stadt auf Grund eines Gerichtsbeschlusses gezwungen sah, die Livemusik in der Gustavstraße eine Stunde früher zu beenden als in den Jahren zuvor.

Wir waren am Samstag vor Ort, haben uns selbst ein Bild gemacht und Veranstalter Thomas Schier von Vision Fürth e. V. und Helmut Ell von den Travelling Playmates zu der Situation befragt. In der Fürth-Mediathek von Medien PRAXIS e. V. ist das Video ab sofort abrufbar:

Dezember 2012

JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Die Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin Julia Frischmann wurde vor wenigen Wochen mit dem Kulturförderpreis der Stadt Fürth ausgezeichnet. Die 27-jährige Absolventin der Nürnberger Kunstakademie hat bereits einige Preise gewonnen. Trotz ihres vergleichsweise jungen Alters hat sie bereits einen dezidiert eigenen Stil entwickelt und wird inzwischen als vielversprechendes Talent gehandelt.

Im point-Portrait stellt sich Julia Frischmann, die ihr Atelier »Auf AEG« hat, den neugierigen Fragen des Kabarettisten und »Weltanschauungsbeauftragten« Philipp Moll. In seiner witzigen und gleichzeitig nachdenklichen Art ermöglicht er dem Zuschauer Einblicke in die Hintergründe des künstlerischen Schaffens von Julia Frischmann.

Hier könnt Ihr das Portrait anschauen!

Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

Januar 2012

»Warum sollen wir auf der Couch liegen? Wir wollen spielen!« Für Leonid Khenkin war die Sache klar, als er 2007 beim Jobcenter vorsprach: Arbeitslose Musiker aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion sollten sinnvoll tätig werden und beispielsweise in Kindergärten und Altenheimen auftreten.

Aus der Idee wurde die Musikwerkstatt der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Noris Arbeit (NoA) geboren. Sie hat zeitweise 80 ausgebildeten Sängern und Instrumentalisten eine Anstellung auf Basis von Ein-Euro-Jobs geboten und organisiert jährlich rund 2000 Auftritte. Weil nun die Eingliederungsmittel drastisch gekürzt worden sind, droht ihr Ende März 2012 das Aus – dies wäre das Ende für ein ungewöhnliches Projekt, welches soziale Integration und gesellschaftlichen Auftrag auf vorbildliche Weise verbindet.

Im Mittelpunkt der Reportage stehen der Orchesterleiter und Klarinettist Leonid Khenkin sowie die Opernsängerin Nailia Feyzullayeva, die mit der Hoffnung auf eine große Bühnenkarriere nach Deutschland kam. Der Film begleitet die beiden Künstler zu Proben und Auftritten und gibt Einblick in die harte Realität des Musikgeschäftes, an der ihre Träume zu scheitern drohen.

Juli 2011

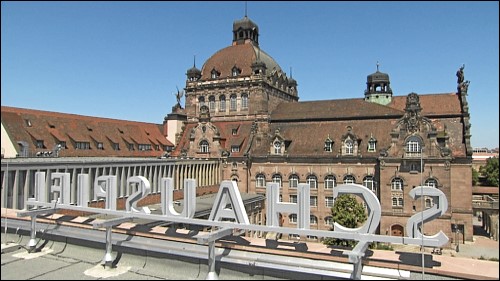

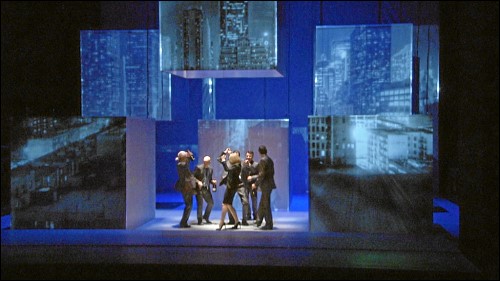

»Paradiesische Zustände«: Während anderenorts Theater vor Kürzung oder gar Schließung zittern müssen, wurde das Schauspielhaus in Nürnberg zwei Jahre lang aufwendig generalsaniert. Nach einer langen Durststrecke, in der sich Künstler und Publikum mit provisorischen Spielstätten auseinandersetzen mussten, wurde die Sanierung im Herbst letzten Jahres abgeschlossen.

Unter dem Motto »Paradiesische Zustände« zeigte das erst vor wenigen Jahren zum Staatstheater erhobene neue Haus nach dem Umbau zahlreiche Ur- und deutsche Erstaufführungen, aber auch Inszenierungen von Klassikern. Welche Erfahrungen haben Verantwortliche und Künstler in der ersten Spielzeit gemacht? Wie steht es um das Verhältnis von Kunst und Technik? Hat sich der Aufwand gelohnt?

Barbara Bogen hat Vorstellungen und Proben beobachtet, hat Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen sowie den Schauspielchef Klaus Kusenberg befragt: Wie paradiesisch war sie – die erste Spielzeit?

Juni 2011

Mourat, Sohn türkischstämmiger Griechen, wurde vor 21 Jahren in Fürth geboren. Nach einer Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer stellte er fest, dass er vom Leben mehr will, als Brot und Brötchen zu verkaufen. Seitdem sind einige Jahre vergangen.

Mourat tritt inzwischen bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Rapper M‑StYlEr auf und besucht gleichzeitig die Berufsoberschule, um sein Abitur nachzumachen. Er ist froh, dass er hier in Deutschland die Möglichkeit dazu hat und kann die Kritik von anderen Jugendlichen mit Migrationshintergrund an seiner neuen Heimat nicht verstehen. »Man scheisst nicht auf den Teller, von dem man isst!«, so lautet ein türkisches Sprichwort, das er in diesem Zusammenhang gerne zitiert.

Manchmal fühlt sich Mourat etwas zweigeteilt: Einerseits ist er ein sehr bodenständiger Mensch, dem die Familie über alles geht. Andererseits gibt es da den Rapper M‑StYlEr, dessen großer Traum es ist, Erfolg mit seiner Musik zu haben: »Der Mourat und der M‑StYlEr, das sind zwei Personen, der Mourat, der bin ich, der sorgt halt für seine Ausbildung, für seine Zukunft, der bildet sich weiter und der M‑StYlEr, der ist halt der Künstler, der in mir drin steckt, der braucht halt seine Bühne und für ihn wünsch ich mir halt nur ein Album aufm Regal zum Verkaufen, er soll eine Million damit verdienen und dann kann er schon in die Rente gehen, mehr braucht der nicht zu machen, und danach kann der Mourat in Ruhe mit seiner Familie glücklich in seinem Haus leben.«

Mai 2011

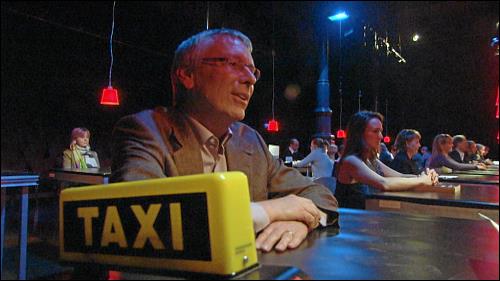

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

April 2011

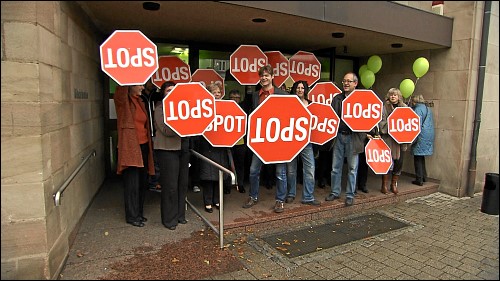

Wir begleiten das noch bis zum 17. Apr. 2011 laufende Festival »made in...«, welches sich rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft in Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach dreht. Unser Beitrag zum Event-Feuerwerk besteht in der zeitnahen Produktion facettenreicher Videoclips, die eigentlich regelrechte Mini-Reportagen sind:

Jüngste Kommentare