Januar 2011

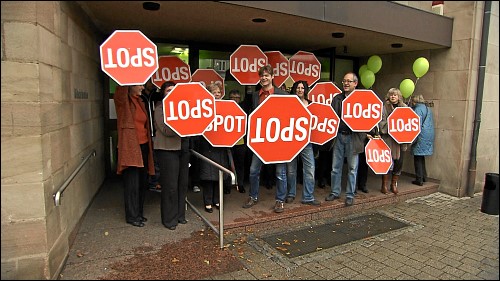

Seit acht Jahren gibt es in Fürth eine kleine kommunale Kunstgalerie. Trotz ihrer von allen Seiten hochgelobten Arbeit droht im Herbst 2010 die Schließung. Finanzkrise und Insolvenz des Versandhauses Quelle haben zu massiven Einbrüchen beim Gewerbesteueraufkommen geführt – die Stadt muss 20 Millionen Euro einsparen. Da sich die städtische Galerie außerstande sieht, eine Kürzung ihres Budgets zu verkraften, schlägt die Stadtverwaltung die Schließung der Einrichtung vor.

Mit Unterschriftenaktionen, Solidaritätsveranstaltungen und der Hilfe von Sponsoren kann dies zumindest vorläufig verhindert werden. Was bleibt, ist die Frage nach dem Stellenwert bildender Kunst in Zeiten leerer Kassen: Ist sie ein teurer Luxusartikel, der nur bei wenigen Bürgern auf Interesse stößt und deshalb verzichtbar ist, oder gehört sie – und die Auseinandersetzung mit ihr – zur Grundversorgung der Bevölkerung – auch in einer kleinen, aber eben doch Großstadt wie Fürth?

September 2010

Jan Kobow, ein international gefragter Tenor, hat vor gut zehn Jahren mit seiner Tante Schloss Seehaus in Markt Nordheim (Mittelfranken) geerbt. Nachdem er das Schloss weitgehend renoviert hat, sind den ganzen Sommer über bei ihm Musiker zu Gast, proben, machen CD- und Rundfunkaufnahmen und geben auch oft qualitativ hochrangige Konzerte auf dem Schloss. So ist es inzwischen ein Geheimtipp für Musikliebhaber weit über die engere Region hinaus geworden.

Februar 2010

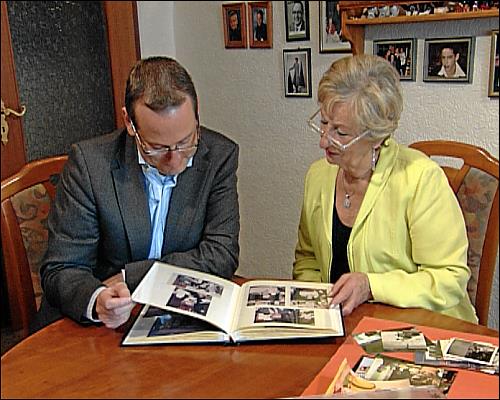

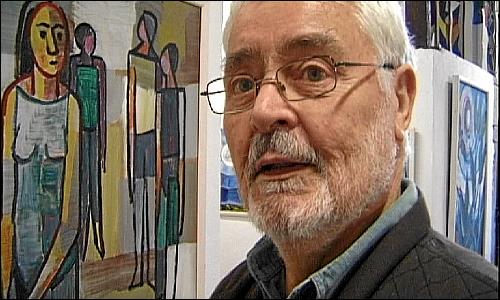

Wenn man durch Langenfeld in Mittelfranken geht, bleibt man unwillkürlich stehen, schaut – und freut sich: Ein kleiner Garten, in dem aus jedem Busch ein skurriles Keramikobjekt schaut und sogar Fische in den Bäumen fliegen – handwerkliches Können und Humor springen den Betrachter an. Und dann kommt man in die umgebaute Scheune und staunt nur noch ob der Vielfalt der ausgestellten Bilder und Objekte...

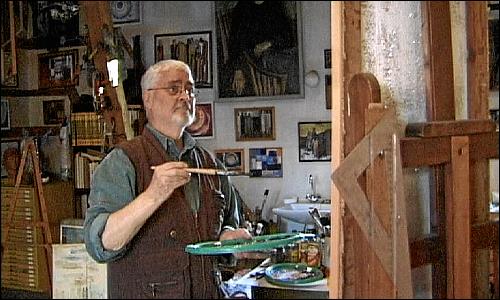

Paul Reutter, geboren 1927 in Brasilien und 1930 nach Neustadt/Aisch gekommen: Nach einer wechselvollen Biographie landet er 1979 wieder in der mittelfränkischen Heimat. Dort ist er deren malender Chronist, und seine Arbeiten begegnen uns hier in Büchern, Wartezimmern und Rathäusern – sie sind ein Bestandteil der Region geworden.

Juli 2009

Der Film schlägt einen Bogen vom ersten Bühnenauftritt des fünfjährigen Volker Heißmann im Kindergarten bis zur heutigen Zeit mit über 300 Auftritten im Jahr und einer eigenen Fernsehshow im Bayerischen Rundfunk. Er gibt einen Einblick in das Privatleben des Komikers und Entertainers, von der ersten Liebe, der er ein eigenes Lied widmete, bis zu den Schwierigkeiten, trotz unzähliger Termine das Privatleben zu organisieren. Er erzählt von seinem Auftritt in der Comödie, den er mit Verdacht auf Schlaganfall abbrechen musste und seinem Versuch, daraus Konsequenzen zu ziehen und zeigt die Verbundenheit Volker Heißmanns mit seiner Heimatstadt, die er bis heute, wo immer es ihm möglich erscheint, unterstützt.

Der Film gibt auch einen Einblick in die Lebenseinstellung eines Künstlers, der zu seinen Glaubensüberzeugungen auch in der Öffentlichkeit steht, ihm wichtige Dinge mit Benefizaktionen unterstützt und neben all dem, gemeinsam mit seinem Bühnenpartner Martin Rassau und den Geschäftspartnern Michael Urban und Marcel Gasde, auch als Unternehmer erfolgreich agiert. Das Portrait eines Menschen, der seine Heimatstadt Fürth mit seiner Persönlichkeit und als Komiker bundesweit bekannt gemacht hat.

Dezember 2008

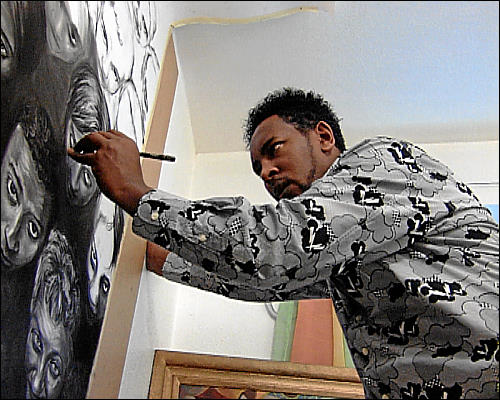

Sisay Shimeles steht kurz vor Beendigung seines Kunststudiums in Äthiopien, als er einen Wettbewerb zur Ausgestaltung des Expostandes seines Heimatlandes in Hannover gewinnt. Der junge Künstler empfindet dies als große Ehre und kommt nach Deutschland, um 12 große Wandgemälde für den Äthiopischen Pavillon zu malen.

Sisay, zum damaligen Zeitpunkt politisch völlig unerfahren, nimmt die Aufgabe sehr ernst und versucht, in den Bildern neben den schönen und faszinierenden Seiten auch die vorhandenen Probleme in seiner Heimat darzustellen. So entsteht ein Bild, das auf die von Hungersnot und Krieg geprägte Realität Äthiopiens Bezug nimmt.

Dieses Bild verändert Sisays Situation entscheidend. Wenige Wochen vor Eröffnung der Expo kommen Regierungsmitarbeiter nach Deutschland. Sie entscheiden, das Bild nicht auszustellen und erklären Sisay zur unerwünschten Person. Von einem Tag auf den anderen wird aus dem ambitionierten jungen Künstler ein politischer Flüchtling. Der Film begleitet den Künstler bei seinem Versuch, in Deutschland eine neue Heimat zu finden und zeigt dabei einen Menschen, der trotz vieler Tiefschläge nicht aufgehört hat, an das Gute im Menschen zu glauben.

Januar 2008

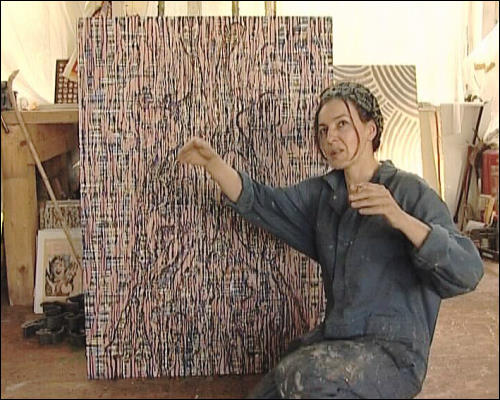

Im Mittelpunkt des Films stehen zwei Nürnberger Künstlerinnen, die, obwohl mit zahlreichen Preisen geehrt, seit Jahren auf der materiellen Ebene ums Überleben kämpfen müssen. Gabriela Dauerer lebt als Malerin und Objektkünstlerin in der geerbten Fabrik ihres Vaters, die sie zu einer kleinen Oase mitten im Industrieviertel umgestaltet hat. Sie wurde mit zahlreichen Preisen (u.A. Kunstpreis Villa Romana, Bayerischer Kulturpreis) ausgezeichnet und kann sich doch nur mit Mühe ein sparsames Überleben leisten. Zäh hält sie jedoch an ihrer Devise fest, dass jeder finanziell lukrative Nebenjob sie nur von der Konzentration auf ihre eigentliche Arbeit ablenkt.

Rita Kriege geht einen anderen Weg. Sie hat drei Kinder zu versorgen, und muss sich mit zahlreichen kleinen Jobs über Wasser halten. Wendig und kommunikativ pflegt sie unzählige Kontakte, so dass sie immer wieder günstig an das Material für ihre »Schwarzlicht-Installationen« und sonstigen Objekte herankommt.

Februar 2007

Zahlreiche Künstler aus aller Welt haben in Deutschland Zuflucht gefunden und leben hier als Asylbewerber oder als anerkannte bzw. geduldete Flüchtlinge. Sie haben kaum Möglichkeiten, ihre Kunst einem breiten Publikum bekannt zu machen. Zudem fehlt es ihnen an Materialien, Räumlichkeiten und vor allem auch an finanziellen Mitteln. Hinzu kommen ausländerrechtliche Vorgaben wie Einschränkungen der Arbeitserlaubnis oder sogar generelles Arbeitsverbot. Diese Hürden will die Nürnbergerin Dagmar Gerhard mit ihrer Initiative art refugium überwinden, indem sie den ausländischen Künstlern ein Forum gibt.

Dezember 2005

Seit acht Jahren lebt das mongolische Ensemble Egschiglen in Röthenbach bei Nürnberg. Die ehemaligen Meisterschüler des Konservatoriums in Ulan Bator spielen vor allem neu arrangierte traditionelle Musik. Fernab ihrer Heimat versuchen sie, von ihrer Musik zu leben, ohne die eigenen kulturellen Wurzeln aus den Augen zu verlieren. Nicht ganz leicht in Zeiten, in denen die Gelder für Kultur immer spärlicher fließen.

Jüngste Kommentare