Juni 2014

Als MIB das AEG-Gelände nach der Werksschließung 2007 kaufte, setzte Projektentwickler Bertram Schultze bei dem Versuch, dem Gelände neues Leben einzuhauchen, ganz stark auf die Karte Kunst und Kultur. Schon bald hatten rund 80 Künstler auf dem Gelände eine neue Heimat gefunden und auch die Stadt Nürnberg entschied recht schnell, eine der Hallen zu kaufen, um darin eine 4800 qm große Kulturwerkstatt einzurichten.

Mit einer im Jahresrhythmus stattfindenden großen Kunstaustellung, die maßgeblich durch Werke der sich »Auf AEG« befindlichen Künstler geprägt ist, gelingt es, Jahr für Jahr bis zu 20.000 Menschen auf das Gelände zu locken.

Künstlerateliers, dazu kulturelle Veranstaltungen und die Präsentation von Kunst statt der Schaltung teurer Werbeanzeigen – das Konzept geht auf. Heute, sieben Jahre später, sind große Teile des Geländes vermietet und bald wird der Platz auf dem Gelände knapp.

Aber was wird aus den Künstlern, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich kaum noch jemand an das ehemals schlechte Image des Geländes erinnert? Wird der Erfolg des Entwicklungskonzeptes für die Künstler zu einem Bumerang oder bleibt MIB seiner Idee treu? Wird das AEG-Gelände auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich Kunst, Kultur und mittelständische Unternehmen gegenseitig befruchten und so das Areal auf Dauer zu etwas Besonderem machen?

Mai 2014

Am Dienstag, dem 27. Mai 2014, wurde in der Dauphin Speed Event Halle in Hersbruck der Medienpreis der Metropolregion verliehen. Von Medien PRAXIS e. V. waren zwei Filme in der Sparte Reportage und Feature nominiert. Die Dokumentation »Lebenslust, Lebensfrust – vom spannungsreichen Leben in der Gustavstraße« wurde von der Jury mit dem 2. Preis ausgezeichnet.

Die Laudatio hielt Andrea Kuhn (Internationale Filmtage der Menschenrechte e. V.). Ein Ausschnitt: »Langzeitdokumentationen sind eher selten beim privaten Rundfunk, in diesem Jahr gab es nicht nur eine, sondern sie führte uns auch in einen beinahe epischen Konflikt in Fürth. Ausgewogen und differenziert wird da ein über Jahre schwelender Nachbarschaftsstreit spannend und informativ aufgearbeitet.« … »Ein toller Beitrag, der an dem Thema dran bleibt und die ganze Komplexität in diesem Konflikt wiedergibt.«

Mai 2014

Die 1892 gegründete AEG entwickelt sich Anfang des 20. Jahrhunderts zum weltweit größten Industriekonzern. Unter dem AEG-Logo werden der Farbfernseher und das Bildtelefon erfunden, die elektronische Fernsehkamera und das Tonband. Das Nürnberger Werk produziert vor alle »weiße Ware« – Waschmaschinen, Trockner und Kühlschränke.

Doch in den 1980er Jahren beginnt eine steile Abwärtsspirale. Im Laufe von zwei Jahrzehnten muss der einstige Weltkonzern einen Vergleich anmelden und wird von Elektrolux aufgekauft. Nach einer kurzen Erholungsphase, in der die Mitarbeiter neue Hoffnung schöpfen, kommt dann 2007 für die Produktionsstätte in Nürnberg das endgültige Aus. Das Stammwerk wird geschlossen und die Produktion nach Polen und Italien verlagert.

Für viele Nürnberger ist dies ein Schock. Zum einen verlieren die letzen 1.700 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, zum anderen droht das 168.000 m² große Grundstück zu einer industriellen Brache zu werden. Dazu ist es nicht gekommen. Noch bevor die letzten Arbeiter das Gelände verlassen haben, findet sich zur Überraschung vieler mit MIB ein Investor, der sich für das Gelände interessiert und es Elektrolux abkauft.

Zunächst wird fast ein Drittel der Gebäude abgerissen, um Raum und Licht zu schaffen, anschließend wird mit der Sanierung der Gebäude begonnen. Unter dem Titel »Creating communities« versucht Projektentwickler Bertram Schultze, die Flächen zu vermarkten – mit Erfolg. »Auf AEG« hat sich ein Mix aus mittelständischen Firmen, Künstlern sowie universitären und kulturellen Einrichtungen niedergelassen. Auch wenn noch immer einige Gebäude leer stehen, noch einiges aus- und umgebaut werden muss – auf dem AEG-Gelände ist neues Leben eingekehrt.

Die Reportage gibt einen Einblick in die Entwicklungen der letzten sieben Jahre.

Februar 2014

Sie sind Verkäufer des Sozialmagazins Straßenkreuzer, haben durch unglückliche Lebensumstände ihre Wohnung verloren oder sind durch lange Arbeitslosigkeit in Hartz IV gerutscht – so oder ähnlich lauten die Geschichten der Menschen, die sich im Rahmen der Straßenkreuzer Uni 2011 zu einem Theaterprojekt zusammen gefunden haben.

Unter Anleitung der Schauspielerin und Regisseurin Michaela Domes haben sie zweieinhalb Jahre geprobt und gemeinsam ein Theaterstück entwickelt, das den Zuschauern einen sehr persönlichen Einblick in die Lebenswelt der Akteure ermöglicht. Der Film begleitet die Teilnehmer bis zur öffentlichen Aufführung des Stückes und lässt sie darüber erzählen, warum sie an dieser Veranstaltung der Straßenkreuzer Uni teilgenommen haben, was das Projekt bei ihnen ausgelöst hat und was sie bewogen hat, ihre Situation ein Stück weit öffentlich zu machen. Eine Dokumentation, die zeigt, dass, wie es eine Teilnehmerin ausdrückt »wir nicht als Obdachlose geboren wurden, sondern dass uns halt etwas passiert ist und dass wir aber intelligente Menschen sind, wo es vielleicht wert ist, sich auch einmal drum zu kümmern, denen was anzubieten.«

Die zweiteilige Dokumentation über das Projekt zeigen wir am Sonntag, dem 4. Juli und Sonntag, dem 11. Juli. Am Sonntag, dem 18. Juli können Sie einen Zusammenschnitt der Aufführung des Stückes sehen.

Februar 2013

Anfang dieser Woche sahen wir uns gezwungen, die Kommentarfunktion unter dem Artikel »Lebenslust, Lebensfrust – vom spannungsreichen Leben in der Gustavstraße« auf unbestimmte Zeit zu deaktivieren. Einige schriftliche bzw. fernmündlich (mit unterdrückter Rufnummer) geäußerte Meinungen waren derart niveaulos, dass wir dies weder akzeptieren noch veröffentlichen wollten. Wir sahen uns mit Unterstellungen, Beleidigungen und sogar mit der Androhung bzw. Ankündigung von Straftaten konfrontiert, die größtenteils gegen Dritte, aber zum Teil auch gegen uns ausgesprochen wurden. In der bald 18-jährigen Schaffenszeit von Medien PRAXIS e. V. ist dies ohne Beispiel.

Damit konnten nun leider auch Kommentare von Personen, die sich die Mühe gemacht haben, ihre Meinung sehr differenziert niederzuschreiben, nicht mehr veröffentlicht werden. Dass wir auf diese Weise Zensur ausüben wollen (wie vereinzelt behauptet), weisen wir entschieden zurück. Leider ist davon auch unser erklärtes Anliegen, eine offene und respektvolle Diskussion zu führen, betroffen.

Während der Austausch von Argumenten auf anderen Plattformen (Blogs, diverse Facebook-Seiten) zumindest teilweise mit Behauptungen, Unterstellungen und Diffamierungen untermauert wird, möchten wir eben dies auf unserer Homepage verhindern. Aus diesem Grund ist es in unserem Blog verpflichtend, Mail-Adresse und Namen anzugeben. Dies führt allerdings dazu, dass sich Menschen, die nicht alle Entwicklungen in der Gustavstraße gutheißen, sehr schwer tun, sich frei zu äußern. Sie befürchten Repressionen oder gar Mobbing. Man spricht zwar am Telefon oder persönlich offen mit uns, möchte aber auf keinen Fall, dass der eigene Name publik wird. Ängste, die anscheinend schon länger existieren: Anwohner, die sich 2011 mit einer Unterschriftsliste ans Ordnungsamt wandten, um sich über die Zunahme von Lärm-Emmissionen zu beschweren, bestanden schon damals darauf, dass die Liste vorher anonymisiert wird.

Eine ehemalige Anwohnerin spricht im Film davon, wie schade es ist, dass die gemäßigten Stimmen auf Grund der Schärfe, die der Konflikt inzwischen erreicht hat, nicht mehr gehört werden. Das sehen wir ähnlich, zumal wir immer wieder aufs Neue von Situationen erfahren, in denen versucht wird, Menschen zu beeinflussen oder unter Druck zu setzen.

Im Zusammenhang mit dem Konflikt kursieren eine ganze Reihe von Gerüchten, Unterstellungen und Behauptungen, die ehrverletzend sind, in Einzelfällen sogar strafrechtlich relevant sein könnten. Seit wir uns mit dem Thema beschäftigen, werden wir fast täglich damit konfrontiert. Einiges war bzw. ist im Internet nachzulesen. Das meiste wird aber mündlich (ganz bewusst?) weitergegeben. Wir mussten feststellen, dass diese Aussagen nicht nur wesentlich zur Meinungsbildung beitragen, sondern sich auch oft nach dem Prinzip der »Stillen Post« verselbstständigen und mit jeder weiteren Wiedergabe an Schärfe und Dramatik zunehmen.

Wie also mit dieser Situation umgehen? Wie kann man in einer Stadt, die sich als liberal und weltoffen versteht, ein Klima erzeugen, in dem man wieder angstfrei und ohne Opfer von Polemik zu werden, seine Meinung vertreten kann? Alle, die sich dazu äußern wollen, laden wir hiermit herzlich dazu ein, dies hier zu tun. Wir bitten, dabei auf Unterstellungen zu verzichten.

PS.: Am kommenden Sonntag wiederholen wir das Kurzportrait einer Fürther Jüdin, die 1938, als 17-jähriges Mädchen nach Polen deportiert wurde. Obwohl diese Stadt Ausgangspunkt ihrer jahrzehntelangen Leidensgeschichte ist, während der sie unter anderem fünf Jahre in einem russischen Konzentrationslager zubringen musste, kehrte sie in den 1960er Jahren in ihr geliebtes Fürth zurück: Sie wollte die Einwohner dieser Stadt nicht für das, was ihr geschehen war, verantwortlich machen. Vielleicht ein gutes Beispiel dafür, dass es meist mehrere Möglichkeiten gibt, mit Situationen umzugehen, selbst wenn man Unrecht erleiden musste...

Dezember 2012

JETZT ONLINE auf unserem YouTube Kanal

Die Malerin, Grafikerin und Objektkünstlerin Julia Frischmann wurde vor wenigen Wochen mit dem Kulturförderpreis der Stadt Fürth ausgezeichnet. Die 27-jährige Absolventin der Nürnberger Kunstakademie hat bereits einige Preise gewonnen. Trotz ihres vergleichsweise jungen Alters hat sie bereits einen dezidiert eigenen Stil entwickelt und wird inzwischen als vielversprechendes Talent gehandelt.

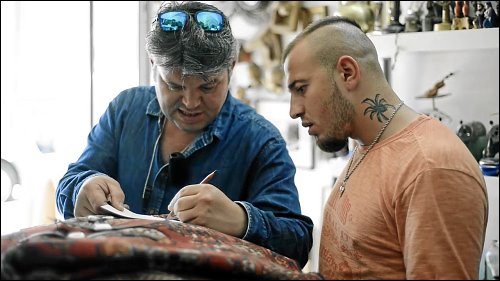

Im point-Portrait stellt sich Julia Frischmann, die ihr Atelier »Auf AEG« hat, den neugierigen Fragen des Kabarettisten und »Weltanschauungsbeauftragten« Philipp Moll. In seiner witzigen und gleichzeitig nachdenklichen Art ermöglicht er dem Zuschauer Einblicke in die Hintergründe des künstlerischen Schaffens von Julia Frischmann.

Hier könnt Ihr das Portrait anschauen!

Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

April 2012

Für Menschen, die aufgrund ihrer Biografie oder ihrer sozialen Stellung kaum mit einem universitären Bildungsangebot in Berührung kommen, rief der Verein Straßenkreuzer e. V. 2010 die Straßenkreuzer Uni ins Leben. Das Vorlesungsangebot ist kostenlos und wendet sich in erster Linie an Frauen und Männer aus Einrichtungen der Obdachlosenhilfe. Der Anspruch der Organisatoren ist es, wissenschaftliche Zusammenhänge verständlich zu vermitteln und Interessierte ohne Zugangsschwelle an spannende Wissensgebiete heranzuführen. Dabei soll niemand ausgeschlossen werden, doch vielen Besuchern der Veranstaltungen fehlt es nicht nur am Geld, andere Bildungsangebote wahrzunehmen, sondern auch am dazu nötigen Selbstbewusstsein: »Es ist einfacher, zu so einer Veranstaltung zu gehen, wenn man weiß, die Leute haben alle eine ähnliche Geschichte wie ich, ich muss mich da nicht irgendwie vorstellen, rechtfertigen, ich werd’ nicht irgendwie komisch angeguckt.«

Jüngste Kommentare