Januar 2012

»Warum sollen wir auf der Couch liegen? Wir wollen spielen!« Für Leonid Khenkin war die Sache klar, als er 2007 beim Jobcenter vorsprach: Arbeitslose Musiker aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion sollten sinnvoll tätig werden und beispielsweise in Kindergärten und Altenheimen auftreten.

Aus der Idee wurde die Musikwerkstatt der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Noris Arbeit (NoA) geboren. Sie hat zeitweise 80 ausgebildeten Sängern und Instrumentalisten eine Anstellung auf Basis von Ein-Euro-Jobs geboten und organisiert jährlich rund 2000 Auftritte. Weil nun die Eingliederungsmittel drastisch gekürzt worden sind, droht ihr Ende März 2012 das Aus – dies wäre das Ende für ein ungewöhnliches Projekt, welches soziale Integration und gesellschaftlichen Auftrag auf vorbildliche Weise verbindet.

Im Mittelpunkt der Reportage stehen der Orchesterleiter und Klarinettist Leonid Khenkin sowie die Opernsängerin Nailia Feyzullayeva, die mit der Hoffnung auf eine große Bühnenkarriere nach Deutschland kam. Der Film begleitet die beiden Künstler zu Proben und Auftritten und gibt Einblick in die harte Realität des Musikgeschäftes, an der ihre Träume zu scheitern drohen.

November 2011

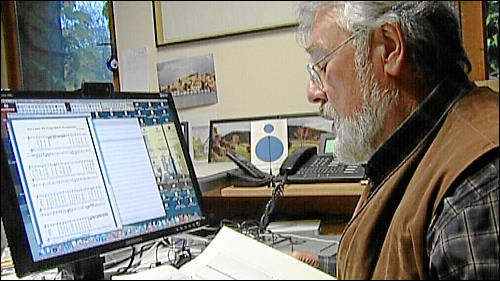

Wolfgang Riedelbauch ist Dirigent, Intendant, Entertainer, Musikwissenschaftler, Musikarchäologe und vor allem: Begründer des »Fränkischen Sommers«, dekoriert mit zahlreichen Preisen und Medaillen für seine Verdienste (insbesondere) um die fränkische Musikkultur. Nach langen Jahren als Mitarbeiter bei verschiedenen Musik-Institutionen und Festivals baute er seinen Bauernhof in Lauf an der Pegnitz zum »Dehnberger Hof Theater« um und gründete einen Trägerverein mit inzwischen 1000 Mitgliedern, der für die Kosten dieser Einrichtung geradesteht.

Seit dem Jahr 2000 ist Riedelbauch auch Intendant des »Fränkischen Sommers« – eines Musikfestivals, das sich ganz der Entdeckung und Präsentation vor allem historischer fränkischer Kultur verschrieben hat und dies auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und mit großer Resonanz in der Bevölkerung: Alte Musik in historisch authentischen Aufführungen in alten fränkischen Gebäuden.

August 2011

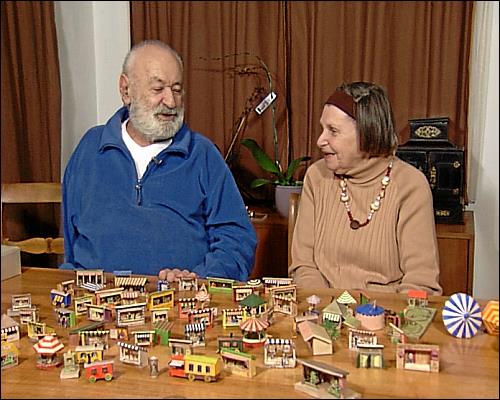

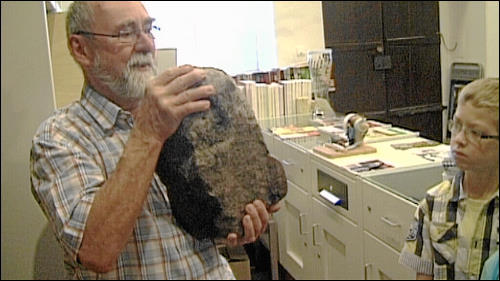

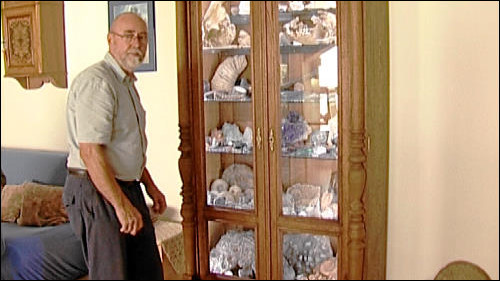

Friedel Auer ist von Kindheit an fasziniert von Steinen: Sie lösten bei ihm eine unermüdliche Suche aus nach dem Leben, das sich hinter ihrer Oberfläche verbirgt. In seinen 30 Jahren als Grabungsleiter hat er aber »nicht nur Jäger und Sammler ausgegraben – er ist selber einer« (so seine eigenen Worte über sich selbst). Somit ist er prädestiniert dafür, in Schlüsselfeld ein »Anfass- und Begreifmuseum« aufzubauen.

Alljährlich tritt er auch selber dort auf mit seinen diversen Musikerfreunden: Kein Freund der lauten Töne, beschreibt er mit scharfem Blick auf das Detail und mit bissigem Humor die Dinge, an denen andere achtlos vorübergehen.

Juli 2011

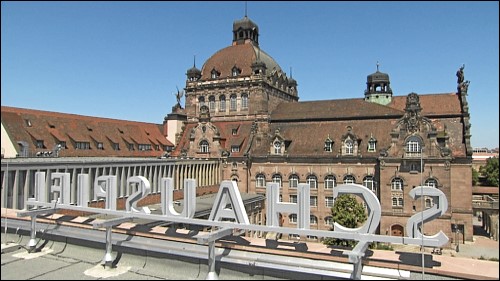

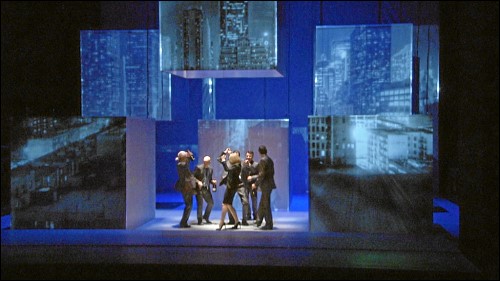

»Paradiesische Zustände«: Während anderenorts Theater vor Kürzung oder gar Schließung zittern müssen, wurde das Schauspielhaus in Nürnberg zwei Jahre lang aufwendig generalsaniert. Nach einer langen Durststrecke, in der sich Künstler und Publikum mit provisorischen Spielstätten auseinandersetzen mussten, wurde die Sanierung im Herbst letzten Jahres abgeschlossen.

Unter dem Motto »Paradiesische Zustände« zeigte das erst vor wenigen Jahren zum Staatstheater erhobene neue Haus nach dem Umbau zahlreiche Ur- und deutsche Erstaufführungen, aber auch Inszenierungen von Klassikern. Welche Erfahrungen haben Verantwortliche und Künstler in der ersten Spielzeit gemacht? Wie steht es um das Verhältnis von Kunst und Technik? Hat sich der Aufwand gelohnt?

Barbara Bogen hat Vorstellungen und Proben beobachtet, hat Regisseure, Schauspieler, Dramaturgen sowie den Schauspielchef Klaus Kusenberg befragt: Wie paradiesisch war sie – die erste Spielzeit?

Mai 2011

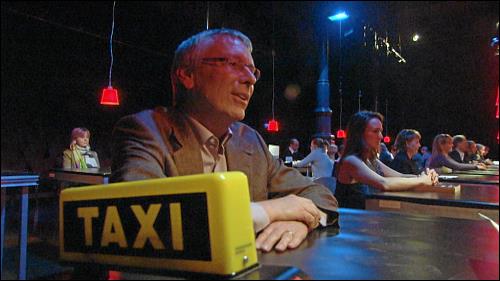

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

April 2011

Wir begleiten das noch bis zum 17. Apr. 2011 laufende Festival »made in...«, welches sich rund um die Kultur- und Kreativwirtschaft in Erlangen, Fürth, Nürnberg und Schwabach dreht. Unser Beitrag zum Event-Feuerwerk besteht in der zeitnahen Produktion facettenreicher Videoclips, die eigentlich regelrechte Mini-Reportagen sind:

Januar 2011

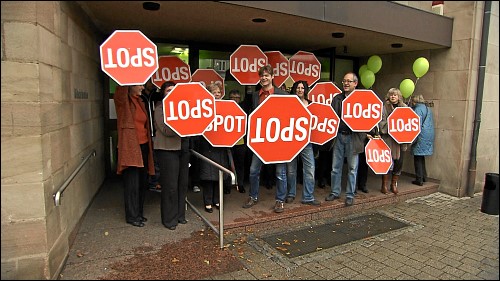

Seit acht Jahren gibt es in Fürth eine kleine kommunale Kunstgalerie. Trotz ihrer von allen Seiten hochgelobten Arbeit droht im Herbst 2010 die Schließung. Finanzkrise und Insolvenz des Versandhauses Quelle haben zu massiven Einbrüchen beim Gewerbesteueraufkommen geführt – die Stadt muss 20 Millionen Euro einsparen. Da sich die städtische Galerie außerstande sieht, eine Kürzung ihres Budgets zu verkraften, schlägt die Stadtverwaltung die Schließung der Einrichtung vor.

Mit Unterschriftenaktionen, Solidaritätsveranstaltungen und der Hilfe von Sponsoren kann dies zumindest vorläufig verhindert werden. Was bleibt, ist die Frage nach dem Stellenwert bildender Kunst in Zeiten leerer Kassen: Ist sie ein teurer Luxusartikel, der nur bei wenigen Bürgern auf Interesse stößt und deshalb verzichtbar ist, oder gehört sie – und die Auseinandersetzung mit ihr – zur Grundversorgung der Bevölkerung – auch in einer kleinen, aber eben doch Großstadt wie Fürth?

Januar 2002

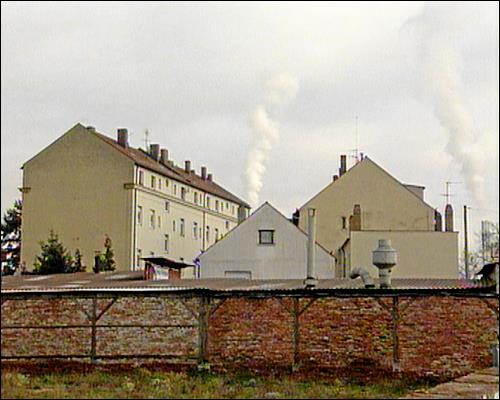

In jeder Stadt gibt es Orte und Ecken, in denen niemand gerne leben möchte. Man fährt vorbei, entsetzt vom bloßen Anblick: Orte eingekeilt vom Verkehr, umgeben von Bahnen und Industrie, laut, vernachlässigt, hässlich. Gemeint sind nicht nur die bekannten Problemviertel, nicht die so genannten Slums. Oft sind es auch relativ neue Bauten, aber ohne Atmosphäre – eisige Behältnisse, von denen man sich nicht vorstellen kann, dass jemand darin glücklich werden kann. Ein Plädoyer gegen Struktur gewordene Apathie im Städtebau.

Jüngste Kommentare