Oktober 2012

Gemeinhin produzieren wir unsere DVDs für den freien Verkauf in Kleinauflage selbst. Nur bei populären Produktionen mit absehbar großer Nachfrage lassen wir bei einem professionellen Preßwerk drei- oder gar vierstellige Stückzahlen anfertigen. Nach »Geboren in Fürth – 100 Jahre Nathanstift« haben wir nunmehr unsere zweite »Großproduktion« in Auftrag gegeben und heute mehrere (ziemlich schwere) Kartons mit »Faszination Klezmer – zwischen Tradition und Weltmusik« erhalten. Das von unserem benachbarten und befreundeten Hausgrafiker Armin Stingl wie immer treffsicher gestaltete Cover gibt einen »sang- und klanglosen« Eindruck von der mitreißenden Energie der dokumentierten Musikbeispiele:

Der knapp 60-minütige Film (im Vergleich zur Fernsehfassung ist der »Director’s Cut« um etwa 28 Minuten länger) vermittelt einen Einblick in die jahrhundertealte Geschichte traditioneller jüdischer Musik, die heute unter dem Sammelbegriff »Klezmer« firmiert. Er geht den Fragen nach, welche Bedeutung diese Musik in der Vergangenheit hatte, welche sie heute in Westeuropa, den USA und Osteuropa (wieder) hat und warum sie ausgerechnet in Israel so gut wie nicht zu hören ist. Ferner spürt die Reportage den Überlegungen nach, ob Klezmer nur von Juden gespielt werden darf und ob sich deutsche Musiker trotz (oder gerade wegen) des Holocausts mit Klezmer auseinandersetzen sollten.

Vor allem aber dokumentiert der Film das breite Spektrum der Stilrichtungen, die eine höchst lebendige Klezmer-Szene mit unterschiedlichsten musikalischen Vorprägungen heute auf die Bühne bringt: Dabei kommen Vertreter puristischer und traditioneller Klezmerformen ebenso zu Wort wie Musiker, deren Schaffen gemeinhin unter dem Label »Weltmusik« läuft und deren Musik von Klassik, Jazz, HipHop, Hardrock oder Funk-Elementen beeinflußt ist.

Mit »Abraham Inc.«, Georg Brinkmann, Christian Dawid, Helmut Eisel, »KlezmaFour«, Frank London, »Ramzailech«, »Ensemble Saltiel«, Jake Shulman-Ment sowie »The Heart and The Wellspring« sind auf der DVD Musiker vereinigt, die sich nicht nur innerhalb der Klezmer-Szene einen Namen gemacht haben und die eines verbindet: die intensive Beschäftigung mit den Wurzeln der traditionellen Musik der Juden – ganz unabhängig davon, ob sie nun selbst jüdische Vorfahren haben oder nicht.

Als Vorstand von Medien PRAXIS e. V. bin ich auf diese Produktion besonders stolz, zumal ihr Herstellungsaufwand vergleichsweise hoch war: Sei es das schwierige Filmen auf abgedunkelter Bühne, sei es die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Akteuren unter stetem Termindruck, hier waren unsere beiden Macher ganz besonders gefordert. In dieser Größenordnung stemmen wir das allenfalls einmal im Jahr! Wir hoffen aber, daß sich der Aufwand gelohnt hat und der während des diesjährigen internationalen Klezmer-Festivals komplett in Fürth gedrehte Film weithin Beachtung findet...

Aufgrund der hohen Auflage können wir den Film zu unseren üblichen Konditionen anbieten: Die DVD kann für € 15,– (zzgl. Versandkosten) bei uns bestellt werden.

Mai 2012

Die Wurzeln des Klezmer reichen zurück bis ins 11. Jahrhundert. Die Musik begleitete die aschkenasischen Juden schon auf ihrer Wanderschaft durch Westeuropa in den Osten des Kontinents. Klezmermusiker – auch Klezmorim genannt – zogen damals von Dorf zu Dorf. Sie waren nicht sehr angesehen, andererseits aber bei Feierlichkeiten, insbesondere bei Hochzeiten, unverzichtbar. Sie führten das Brautpaar durch den Tag und die mit dem Fest verbundenen Rituale und waren für eine gute Stimmung auf dem Fest verantwortlich. Wenn das Brautpaar die Musiker nicht zahlen konnte, übernahm die Gemeinde die Kosten für die Musiker.

Zu Beginn des 20 Jahrhunderts verlor die traditionelle Musik der osteuropäischen Juden mehr und mehr an Bedeutung. Viele Juden verbanden mit Klezmer die Zeit ihrer Unterdrückung in Osteuropa und die Shoa, und in Israel wandte man sich mehr und mehr orientalisch geprägter Musik zu.

In den 1970er Jahren, im Anschluss an das Revival der Folkmusik, erlebte Klezmer – zunächst in den USA – eine Art Wiedergeburt. Junge Juden begannen sich mit ihren Wurzeln auseinanderzusetzen, die Musik ihrer Vorfahren wieder zu entdecken und weiterzuentwickeln. Sie experimentierten mit Elementen aus Rock, Jazz, Funk und Hip Hop. Es entstanden neue Stilmixe, deren traditionelle Herkunft in manchen Fällen kaum noch zu hören war und die heute unter dem Begriff »Weltmusik« vermarktet wird.

Der Film gibt einen Einblick in die Geschichte des Klezmer, stellt verschiedene heute noch gespielte Stilrichtungen des Klezmer vor und geht der Frage nach, inwieweit der große Erfolg der Musik in Deutschland im Zusammenhang mit der deutschen Geschichte stehen könnte.

Januar 2012

»Warum sollen wir auf der Couch liegen? Wir wollen spielen!« Für Leonid Khenkin war die Sache klar, als er 2007 beim Jobcenter vorsprach: Arbeitslose Musiker aus den Staaten der ehemaligen Sowjetunion sollten sinnvoll tätig werden und beispielsweise in Kindergärten und Altenheimen auftreten.

Aus der Idee wurde die Musikwerkstatt der gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft Noris Arbeit (NoA) geboren. Sie hat zeitweise 80 ausgebildeten Sängern und Instrumentalisten eine Anstellung auf Basis von Ein-Euro-Jobs geboten und organisiert jährlich rund 2000 Auftritte. Weil nun die Eingliederungsmittel drastisch gekürzt worden sind, droht ihr Ende März 2012 das Aus – dies wäre das Ende für ein ungewöhnliches Projekt, welches soziale Integration und gesellschaftlichen Auftrag auf vorbildliche Weise verbindet.

Im Mittelpunkt der Reportage stehen der Orchesterleiter und Klarinettist Leonid Khenkin sowie die Opernsängerin Nailia Feyzullayeva, die mit der Hoffnung auf eine große Bühnenkarriere nach Deutschland kam. Der Film begleitet die beiden Künstler zu Proben und Auftritten und gibt Einblick in die harte Realität des Musikgeschäftes, an der ihre Träume zu scheitern drohen.

November 2011

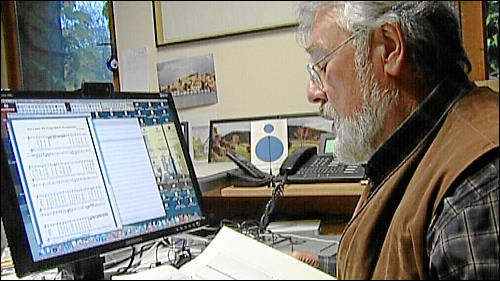

Wolfgang Riedelbauch ist Dirigent, Intendant, Entertainer, Musikwissenschaftler, Musikarchäologe und vor allem: Begründer des »Fränkischen Sommers«, dekoriert mit zahlreichen Preisen und Medaillen für seine Verdienste (insbesondere) um die fränkische Musikkultur. Nach langen Jahren als Mitarbeiter bei verschiedenen Musik-Institutionen und Festivals baute er seinen Bauernhof in Lauf an der Pegnitz zum »Dehnberger Hof Theater« um und gründete einen Trägerverein mit inzwischen 1000 Mitgliedern, der für die Kosten dieser Einrichtung geradesteht.

Seit dem Jahr 2000 ist Riedelbauch auch Intendant des »Fränkischen Sommers« – eines Musikfestivals, das sich ganz der Entdeckung und Präsentation vor allem historischer fränkischer Kultur verschrieben hat und dies auf einem außergewöhnlich hohen Niveau und mit großer Resonanz in der Bevölkerung: Alte Musik in historisch authentischen Aufführungen in alten fränkischen Gebäuden.

August 2011

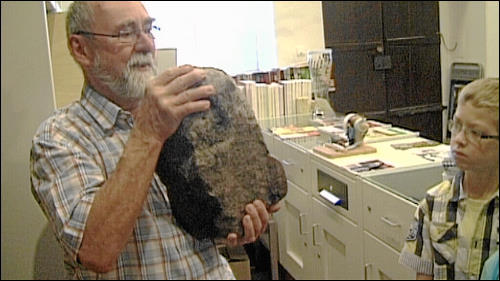

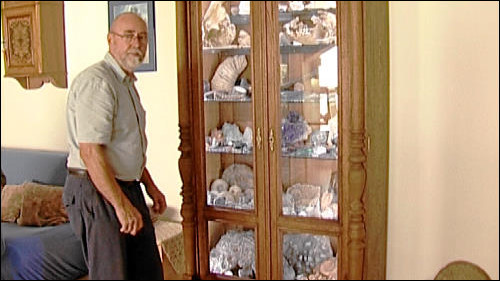

Friedel Auer ist von Kindheit an fasziniert von Steinen: Sie lösten bei ihm eine unermüdliche Suche aus nach dem Leben, das sich hinter ihrer Oberfläche verbirgt. In seinen 30 Jahren als Grabungsleiter hat er aber »nicht nur Jäger und Sammler ausgegraben – er ist selber einer« (so seine eigenen Worte über sich selbst). Somit ist er prädestiniert dafür, in Schlüsselfeld ein »Anfass- und Begreifmuseum« aufzubauen.

Alljährlich tritt er auch selber dort auf mit seinen diversen Musikerfreunden: Kein Freund der lauten Töne, beschreibt er mit scharfem Blick auf das Detail und mit bissigem Humor die Dinge, an denen andere achtlos vorübergehen.

Juni 2011

Mourat, Sohn türkischstämmiger Griechen, wurde vor 21 Jahren in Fürth geboren. Nach einer Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer stellte er fest, dass er vom Leben mehr will, als Brot und Brötchen zu verkaufen. Seitdem sind einige Jahre vergangen.

Mourat tritt inzwischen bei jeder sich bietenden Gelegenheit als Rapper M‑StYlEr auf und besucht gleichzeitig die Berufsoberschule, um sein Abitur nachzumachen. Er ist froh, dass er hier in Deutschland die Möglichkeit dazu hat und kann die Kritik von anderen Jugendlichen mit Migrationshintergrund an seiner neuen Heimat nicht verstehen. »Man scheisst nicht auf den Teller, von dem man isst!«, so lautet ein türkisches Sprichwort, das er in diesem Zusammenhang gerne zitiert.

Manchmal fühlt sich Mourat etwas zweigeteilt: Einerseits ist er ein sehr bodenständiger Mensch, dem die Familie über alles geht. Andererseits gibt es da den Rapper M‑StYlEr, dessen großer Traum es ist, Erfolg mit seiner Musik zu haben: »Der Mourat und der M‑StYlEr, das sind zwei Personen, der Mourat, der bin ich, der sorgt halt für seine Ausbildung, für seine Zukunft, der bildet sich weiter und der M‑StYlEr, der ist halt der Künstler, der in mir drin steckt, der braucht halt seine Bühne und für ihn wünsch ich mir halt nur ein Album aufm Regal zum Verkaufen, er soll eine Million damit verdienen und dann kann er schon in die Rente gehen, mehr braucht der nicht zu machen, und danach kann der Mourat in Ruhe mit seiner Familie glücklich in seinem Haus leben.«

Mai 2011

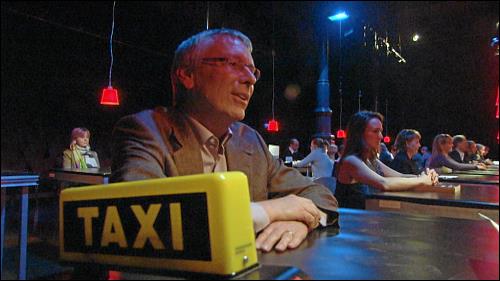

Was haben der Taxifahrer, die Floristin oder die Grafikerin mit der Oper zu tun? Welche Bedeutung haben Kultur- und Kreativorte für die Identität einer Stadt? Warum sehen die meisten Menschen Kultur nicht als Wirtschafts‑, sondern als Kostenfaktor? So oder ähnlich lauteten einige Fragestellungen, die von der Arbeitsgemeinschaft Kultur im Großraum im Rahmen des Festivals »made in…« zur Diskussion gestellt wurden.

Ziel der Verantwortlichen war es, auf die wirtschaftliche Bedeutung der Kultur- und Kreativwirtschaft hinzuweisen, die laut Aussagen von Kulturstaatsminister Bernd Neumann »höher einzuschätzen ist als die ganze chemische Industrie, und wenn sie den Anteil der Kultur- und Kreativwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt nehmen, dann ist der etwa so stark wie der der gesamten Automobilindustrie«. Kultur kostet demnach nicht nur, sondern sie sorgt auch für Wertschöpfung.

Aber kann die Etablierung eines Begriffs zu einer anderen Sicht auf die Kultur führen oder werden dadurch die Grenzen zu dem, was Kunst und Kultur ausmacht, verwischt? Und was halten die Kulturschaffenden und Künstler davon, dass sie mit Spieleentwicklern, Architekten und anderen Kreativwirtschaftlern mehr oder weniger ungefragt in einen Topf geworfen werden?

September 2010

Jan Kobow, ein international gefragter Tenor, hat vor gut zehn Jahren mit seiner Tante Schloss Seehaus in Markt Nordheim (Mittelfranken) geerbt. Nachdem er das Schloss weitgehend renoviert hat, sind den ganzen Sommer über bei ihm Musiker zu Gast, proben, machen CD- und Rundfunkaufnahmen und geben auch oft qualitativ hochrangige Konzerte auf dem Schloss. So ist es inzwischen ein Geheimtipp für Musikliebhaber weit über die engere Region hinaus geworden.

Jüngste Kommentare