April 2017

Jazz hat in Nürnberg eine große Tradition. Obwohl das einst überregional bekannte Festival »Jazz Ost-West« schon 2002 eingestellt wurde, hat sich in Nürnberg eine lebendige Jazz-Szene gehalten und ist bis heute ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens in dieser Stadt. »Jazzstudio«, »Balazzo Brozzi«, »Tante Betty« und neuerdings auch die »Kulturwerkstatt Auf AEG« sind Orte, an denen man Jazz unterschiedlichster Stilrichtungen hören kann.

Das Jazzstudio direkt unter der Kaiserburg beispielsweise ist eine der ältesten Einrichtungen seiner Art und hat sich weit über Nürnberg hinaus einen Namen gemacht. Seit den 1950er Jahren sind hier internationale Größen wie Albert Mangelsdorff, Count Basie oder Tim Berne zu hören. Aber auch die Studierenden der Hochschule für Musik finden hier Auftrittsmöglichkeiten.

Die Ausbildung an der Hochschule findet auf höchstem Niveau statt. Die Schüler befruchten natürlich auch die regionale Jazz-Szene. So sorgt ein großer Pool von Musikern für abwechslungsreiche Programme in den kleinen und großen Clubs in und um Nürnberg. Es ist jedoch nicht leicht für die Musiker, in diesem Genre zu bestehen.

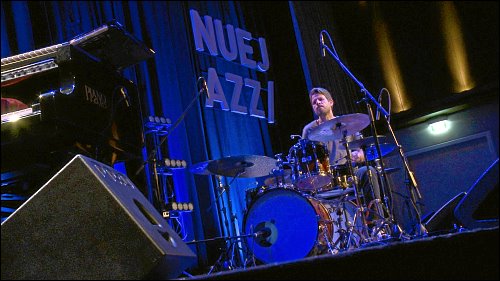

Nicht zuletzt spielt auch das zum vierten Mal veranstaltete Festival »NUEJAZZ« in Nürnberg eine immer wichtigere Rolle in der Szene. Es bietet eine innovative, junge und vor allem internationale Plattform für alle Spielarten des Jazz und ist mittlerweile weit über die Grenzen Nürnbergs hinaus bekannt und beliebt.

Die 30-minütige Filmdokumentation gibt interessante Einblicke in die Szene, beleuchtet Musik und Musiker, besucht Clubs und Ausbildungsstätten und lässt den Jazz im Film hochleben. Sie zeigt aber auch, wie schwierig es ist, in diesem Genre als Musiker zu reüssieren. Trotz alledem: Die Nürnberger Jazz-Szene lebt!

Mai 2016

»Kuchen, Karteln, Kerzenschein« – so lautete der Slogan, mit dem die Gustav-Adolf-Gedächtniskirche in der Nürnberger Südstadt im Winter 2016 die Bevölkerung erstmals zur Vesperkirche einlud. Sechs Wochen lang sorgten fast 400 ehrenamtliche Mitarbeiter dafür, dass man sich im umgestalteten Kirchenraum zwanglos treffen konnte und für den symbolischen Preis von einem Euro ein warmes Essen erhielt. Dahinter steht für Pfarrer Bernd Reuther zum einen »ein stark diakonischer Gedanke«, zum anderen »bieten wir aber auch einen Raum, wo Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Einkommensstruktur sich treffen und zusammensitzen und die andere Wirklichkeit auch wahrnehmen.«

Das Projekt war innerhalb der Gemeinde nicht unumstritten. Karten oder Mensch ärgere dich nicht spielen, sich über profane Dinge unterhalten oder auch einfach nur Spaß haben in der Kirche, darin sahen einige auch eine Entweihung des kirchlichen Raumes. Aber was soll mit den vielen Kirchen geschehen, in einer Zeit, in der die Anzahl der Kirchenmitglieder ständig sinkt? Sollen wir sie leer stehen lassen, und wer übernimmt die Kosten für die Instandhaltung? Fragen, die nicht nur Pfarrer Bernd Reuther beschäftigen.

Das Projekt wird ein großer Erfolg: Schon nach wenigen Tagen sind viele Besucher zu Stammgästen geworden, die kulturellen Angebote werden gut angenommen und selbst die Gottesdienste sind gut besucht, manche fühlen sich an die »Urkirche« erinnert.

Aber wie ist das Verhältnis der Besucher zur Kirche im Allgemeinen? Was macht die Menschen so unzufrieden mit der Kirche, dass immer mehr Christen austreten? Weshalb kommen die wenigsten Vesperkirchenbesucher in den normalen Gottesdienst? Wie kommt es, dass sich Menschen, die der Kirche distanziert gegenüber stehen, für die Vesperkirche ehrenamtlich engagieren? Wohin muss sich Kirche entwickeln, wenn sie nicht weiter an gesellschaftlicher Bedeutung verlieren will?

April 2016

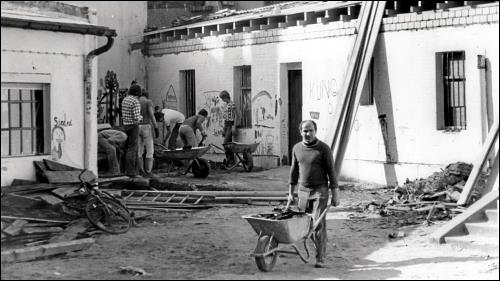

Das in der Nürnberger Nordstadt gelegene Stadtteilzentrum KUNO ist Teil der vor 40 Jahren entstandenen Idee, in möglichst vielen Stadtteilen kleine dezentrale Kulturzentren entstehen zu lassen. Die vom damaligen Kulturreferenten Hermann Glaser entwickelte Vorstellung, niederschwellige, alle Bevölkerungsgruppen ansprechende kulturelle Angebote zu machen, hat unter dem Stichwort »Soziokultur« in den 1980er Jahren bundesweite Bedeutung erlangt.

Aus der Aufbruchsstimmung der 1968er Generation heraus fanden sich im »Kulturladen Nord« Menschen zusammen, die in der Gesellschaft etwas verändern wollten. In den 1980er Jahren gab es im KUNO viele Initiativen, die sich kulturell, sozial oder politisch engagierten. Neben den »Müttern gegen Atomkraft« nutzten unter anderem Greenpeace, die Solarenergieinitiative und Robin Wood die Räume. Vereine, wie die die Schwangerenberatungstelle oder Nürnberger Aidshilfe wurden hier gegründet. Proteste gegen Einschnitte im Kulturetat, gegen den zweiten Golfkrieg oder der Aufruf zum Volkszählungsboykott wurden von KUNO-Mitgliedern maßgeblich mitorganisiert.

Die politischen Aktivitäten wurden im Laufe der Jahre weniger, die Zahl derer, die sich aktiv engagierten, nahm ab und die Hauptverantwortlichen sahen sich mit sinkenden Besucherzahlen konfrontiert. Daher nahm man im Jahre 2009 einen Relaunch vor: aus dem Kulturladen Nord wurde das Kulturzentrum Nord.

Margit Mohr, seit 25 Jahren Leiterin des noch immer selbstverwalteten KUNO hielt einen Neustart für notwendig: »Der Relaunch diente dazu, dass wir uns auf unsere Kernkompetenzen besinnen, und wir haben dann herausgefunden, dass wir mit dem Galeriehaus die bildende Kunst als den ersten Kernbereich, als weiteren Kernbereich die Literatur mit dem jetzigen Literaturzentrum Nord haben und der dritte Kernbereich ist der Kulturtreff Nord, der subsumiert das Café Zeitlos, das Kurs- und Fortbildungsprogramm, die Reihe Jazzfrühstück, und alle Gruppentreffs, die hier stattfinden.« Wenngleich sich die Schwerpunkte der Arbeit im Laufe der Jahre verschoben haben, fühlt man sich im KUNO dem Glaserschen Gedanken der Soziokultur bis heute verpflichtet.

Seit Jahrzehnten unverändert fester Bestandteil des KUNO-Programms ist das 1. Mai-Fest. Hier kommt seit Jahren die Nürnberger Alternativ- und Politszene zusammen, schwelgt in Erinnerungen oder schaut wie der Künstler Peter Hammer vorbei, um sich zu informieren: »Man muss doch wissen, wer noch am Leben ist und wie alt er geworden ist.«, um dann festzustellen, »die sind alle älter geworden, wahrscheinlich sogar ich.«

September 2015

Dieser Tage feiert die Nürnberger AIDS-Hilfe ihr 30-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund wiederholen wir den Film »Nein, diese Pillen schluck‘ ich nicht« aus dem Jahr 2000. Es ist ein filmisches Portrait von Rainer Blank. Er lebte zu diesem Zeitpunkt bereits seit 15 Jahren mit dem HIV-Virus, verweigerte sich aber der damals relativ neuen Behandlung der Infektion durch die Kombi-Therapie.

point spricht im Anschluss mit Manfred Schmidt, dem Fachvorstand der Nürnberger AIDS-Hilfe, über die Veränderungen der Arbeit seiner Organisation im Laufe der letzten drei Jahrzehnte.

Moderation: Martina Hildebrand

Juni 2015

Die Fürther Straße in Nürnberg und die Nürnberger Straße in Fürth: Diese knapp sechs Kilometer der Bundesstraße 8 sind mehr als die wichtigste Verbindungsstraße zwischen zwei Nachbarstädten. Hier fanden die Nürnberger Prozesse statt und hier waren mit AEG, Triumph Adler, Grundig und der Quelle große, weit über die Region hinaus bedeutende Firmen angesiedelt.

Davon ist nicht viel geblieben und doch pocht das »Herz aus Asphalt« noch immer: Heute ist die Straße auf Nürnberger Seite vom Strukturwandel betroffen und zu einem multikulturellen geprägten Boulevard geworden. Hier kann man flanieren oder es sich in schönen Cafés und Kneipen gut gehen lassen kann. Und auf Fürther Seite: da führt die Straße direkt zur Michaelis-Kirchweih, der größten Straßenkirchweih Bayerns, und spätestens dann, wenn in Fürth die fünfte Jahreszeit ausgebrochen ist, kommen auch die Nürnberger nach Fürth...

April 2015

Im Sommer 2016 soll »Auf AEG« die Kulturwerkstatt eröffnet werden. Eine ehemalige Produktionshalle wird hierfür vollständig aus- und umgebaut. Vor Beginn der Sanierungsarbeiten bespielten 14 Tage lang Street Art-Künstler, Akademie- und Designstudenten und andere Kreative die Halle. Auf dem Betonfußboden, an Wänden, auf Paletten, Hartfaserplatten oder Fenstern – überall entstanden Bilder und Graffitis.

Ein Urban Art Event, das manche der Beteiligten an vergangene Zeiten erinnerte, in denen sich Skater und Sprayer in alten Fabrikhallen trafen, bevor man sich zum »Verschönern« von Hauswänden aufmachte. Andere kamen vorbei, weil sie einfach nur gemeinsam malen, sich einmal an einem 18qm großen Fenster austoben, neue Techniken ausprobieren oder mit Gleichgesinnten Spaß haben wollten.

Kunst mit Verfallsdatum, aber das störte niemanden. Was braucht es mehr als Farben, Sprühdosen, Pinsel, eine Couch mit ein paar Sesseln und guter Musik? Unsere Doku fängt Impressionen und Stimmungen von einem absolut unkommerziellen Projekt ein.

StadtLandWand waren: Julia Freisleben, Marie Gerstner, Chris Herrmann, Highner, Jeanette Niqué, Guy Palumbo (Guy the Guy), Johannes Stahl (JoeMadeThis) und Jenny Thich, ferner Antares, Blok, Dizko, Kid Crow, KL52, majilina, The Piff Paff Boys (Odour Odessa, Lucas Krieg, Bounty) und Julian Vogel.

Dezember 2014

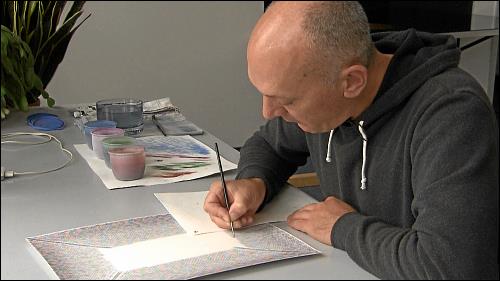

Andreas Oehlert ist ein sehr strukturierter Mensch. Unter der Woche ist er jeden Tag ab neun Uhr in seinem Atelier »Auf AEG« zu finden. Meist sitzt er dann vor einer seiner kleinstrukturierten Aquarellzeichnungen und bringt stundenlang ein Modul nach dem anderen auf das vor ihm liegende Blatt. Vier bis sechs Wochen arbeitet der Künstler an so einer Arbeit.

Andreas Oehlert ist vielseitig. Neben den Zeichnungen beschäftigt er sich intensiv mit inszenierter Fotografie und skulpturalen Arbeiten und das oft im Extremen: Aus mehr als 70.000 Einzelteilen besteht seine neueste Vitrinenarbeit »Pracht«.

Andreas Oehlert und seine Arbeit zu beschreiben ist nicht einfach. Seine Galeristin spricht von »einem durchdrungenen Kosmos des Spielerischen und Stringenten, des Raffinierten und des Einfachen« und Dr. Thomas Heyden, Sammlungsleiter des Neuen Museums Nürnberg, glaubt, dass »das Besondere an ihm ist, dass er Klasse statt Masse praktiziert und das schon seit vielen Jahren und sehr, sehr konsequent.«

Das Portrait des Künstlers gibt einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen und begleitet ihn auf einigen Stationen seiner Arbeit im Jahr 2014. Für seine Leistungen als Künstler wurde er im November dieses Jahres mit der Verleihung des Kulturpreises der Stadt Fürth geehrt.

Juni 2014

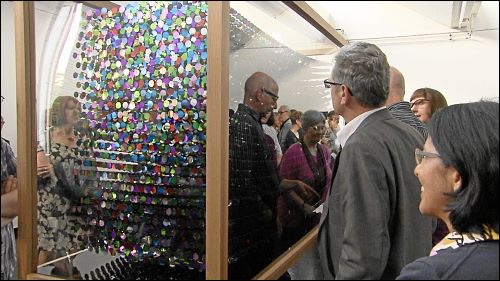

Als MIB das AEG-Gelände nach der Werksschließung 2007 kaufte, setzte Projektentwickler Bertram Schultze bei dem Versuch, dem Gelände neues Leben einzuhauchen, ganz stark auf die Karte Kunst und Kultur. Schon bald hatten rund 80 Künstler auf dem Gelände eine neue Heimat gefunden und auch die Stadt Nürnberg entschied recht schnell, eine der Hallen zu kaufen, um darin eine 4800 qm große Kulturwerkstatt einzurichten.

Mit einer im Jahresrhythmus stattfindenden großen Kunstaustellung, die maßgeblich durch Werke der sich »Auf AEG« befindlichen Künstler geprägt ist, gelingt es, Jahr für Jahr bis zu 20.000 Menschen auf das Gelände zu locken.

Künstlerateliers, dazu kulturelle Veranstaltungen und die Präsentation von Kunst statt der Schaltung teurer Werbeanzeigen – das Konzept geht auf. Heute, sieben Jahre später, sind große Teile des Geländes vermietet und bald wird der Platz auf dem Gelände knapp.

Aber was wird aus den Künstlern, die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass sich kaum noch jemand an das ehemals schlechte Image des Geländes erinnert? Wird der Erfolg des Entwicklungskonzeptes für die Künstler zu einem Bumerang oder bleibt MIB seiner Idee treu? Wird das AEG-Gelände auch in Zukunft ein Ort sein, an dem sich Kunst, Kultur und mittelständische Unternehmen gegenseitig befruchten und so das Areal auf Dauer zu etwas Besonderem machen?

Jüngste Kommentare